Zusammenfassung

Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre.

Mal provinziell, mal urban. Und immer anders, als man zuerst denkt.

Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Title Page

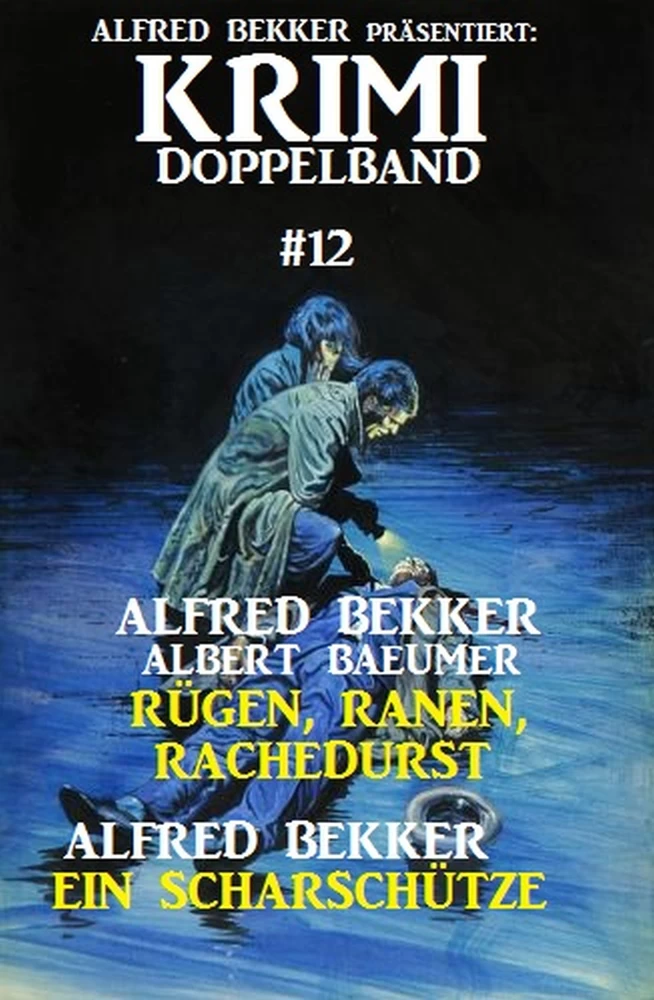

Krimi Doppelband #12

Published by Alfred Bekker präsentiert, 2016.

Krimi Doppelband #12

––––––––

Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre.

Mal provinziell, mal urban. Und immer anders, als man zuerst denkt.

––––––––

Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker

© by Authors

© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen

postmaster@alfredbekker.de

Rügen, Ranen, Rachedurst | von Alfred Bekker & Albert Baeumer

Rügen, Ranen, Rachedurst

von Alfred Bekker & Albert Baeumer

Der Umfang dieses Buchs entspricht 229 Taschenbuchseiten.

Ein Krimi mit dem aus Film und Fernsehen bekannten Maden-Doktor und Kriminalbiologen Mark Benecke als Ermittler! Eine Verbrechenserie sucht Deutschlands beliebteste Ferieninsel heim - und schon bald braucht die Polizei die Hilfe des Maden-Doktors.

Ein Roman, in dem zahlreiche reale Personen in einer fiktiven Handlung mitspielen (und dazu natürlich ihr Einverständnis gegeben haben). Erzählt wird eine Verbrechenserie auf Deutschlands größter Ferieninsel. Garniert wird der Plot durch überwiegend echte Persönlichkeiten und realen Schauplätzen.

Hauptdarsteller Georg Schmitz mimt den rasenden Reporter aus Westdeutschland. Er muss einige Abenteuer im Stil des investigativen Journalisten bestehen. Unterstützt wird er dabei von Deutschlands bekanntestem Kriminalbiologen aus Funk- und Fernsehen, Dr. Mark Benecke. Dieser ist dem Geheimnis von exotischen Käfern und der Kultstätte der Ranen auf der Spur.

FAKTEN UND TATSACHEN

Die Handlungen in diesem Roman sind rein fiktiv. Zahlreiche agierende Personen sind jedoch nicht frei erfunden, haben aber ihr schriftliches Einverständnis gegeben und dazu beigetragen, dieses Buch zu veröffentlichen und die touristische Attraktivität der Insel Rügen darzustellen.

Prolog

Vier Männer in den besten Jahren.

Alle sogenannte Entscheider.

Vier, die weiter gekommen waren, als die meisten Menschen es sich je erträumt hätten.

Den Zenit hatten sie in jeder Hinsicht überschritten. Jetzt ging es darum, sich dort oben in den lichten Höhen noch eine Weile zu halten und den Treibsatz, der sie dort hinaufgeschossen hatte, noch möglichst lange brennen zu lassen. Aber zurzeit hatten sie die grauen Anzüge, die Uniform für Alpha-Wölfe, mit Jeans und T-Shirts vertauscht und leerten sich unbekümmert den Dünensand aus ihren Turnschuhen.

Sie atmeten tief durch. Wind streifte von der nahen Ostsee über die Dünen und bog Gras und Sträucher landeinwärts.

„Jetzt ‘ne Flasche Bier!“, seufzte einer der Männer sehnsüchtig, und die drei anderen stimmten ihm kopfnickend zu.

„Aber siehst du hier irgendwo eine Kneipe?“

„Wir sind hier am einsamsten Stück Ostseestrand auf Rügen. Nicht in der Düsseldorfer Altstadt oder in Köln“, sagte der Ältere der Männer.

„Eine Bude mit Mineralwasser wäre ja auch schon in Ordnung. Nach dem Gewaltmarsch!“, entgegnete daraufhin der blonde Mann, der mit den Jahren ein wenig zur Fülligkeit neigte.

„Nichts mehr gewohnt, was?“, fragte schmunzelnd der für sein Alter immer noch sportlich, ja beinahe schlaksig Wirkende der vier Strandläufer.

„Ja, mach dich nur lustig!“, antwortete der Blonde ein wenig beleidigt.

„Hey, da hinten ist ein Haus!“, rief der Schlaksige plötzlich.

„Tja, ein Haus, aber keine Bude!“

„Lies doch, was da steht: Ranen-Met vom Fass!“

„Und was soll das sein?“

„Met nach Art der Ranen, schätze ich.“

„Runen oder Ranen?“, wollte es der Vierte der Männer nun genau wissen.

„Ranen!“, dozierte der Ältere und rückte sich dabei seine Brille zurecht. „Ein Slawenstamm, der sich zu Beginn des 7. Jahrhunderts n. Chr. im Ostseeraum ansiedelte. Man erkennt ihre Siedlungen noch heute an Ortsnamen, die auf -ow, -itz oder -in enden. Die Ranen errichteten ringförmige Erdwälle, in deren Innerem sie Paläste, Verwaltungszentren und Tempel anlegten. Ab Mitte des 11. Jahrhunderts war die Jaromarsburg am Kap Arkona mit dem Standbild des Gottes Svantevit das zentrale Heiligtum der slawischen Ranen auf Rügen.“

Er räusperte sich, aber bevor er mit seinem geschichtlichen Exkurs fortfahren konnte, unterbrach ihn der Blonde: „Klingt ja sehr interessant, aber kannst du uns die Fortsetzung nicht bei einem leckeren kühlen Ranenbier erzählen? Im Moment habe ich so einen Durst, ich würde das Zeug sogar trinken, wenn man darin noch die Gerstenkörner knacken hört.“

Seine Freunde stimmten ihm begeistert zu und steuerten geradewegs auf die Gaststätte zu. Keiner von ihnen ahnte in diesem Augenblick, dass sich mit einem Glas Ranen-Met alles von Grund auf ändern sollte.

*

Zartgliedrige Hände, leicht zitternd, den Stiel einer Axt umfassend ...

Mit einem einzigen Schlag fuhr das Beil durch den Hals in den Holzblock und blieb dort drei Zentimeter tief stecken. Der Körper rutschte langsam seitlich weg und das Blut ergoss sich ins Stroh, während der abgetrennte Kopf ein Stück weiter über den Boden rollte.

Die Hände waren jetzt ganz ruhig. Da zitterte nichts mehr. Stattdessen war da nur noch ein einziger, alles beherrschender Gedanke voller Genugtuung: Jetzt bist du das Opfer!

*

Eine dunkle Gestalt, in eine Kutte gekleidet und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, sodass weder der fahle Vollmond noch die emporzüngelnden Flammen den Schatten darunter erhellen konnten, bewegte sich schwerfällig durch die Nacht. Die Flammen loderten empor. Unzählige Arme reckten sich in den Nachthimmel. Ein dumpfer Singsang vermischte sich mit dem leichten Meeresrauschen der nahen Ostsee.

Dann erhob sich eine volltönende Stimme.

„Svantevit, du vierköpfiger Gott der Ranen! Wir rufen dich! Wir sehnen deine Macht herbei, und dein Zorn komme auf diejenigen herab, die deine Rache herausgefordert haben.“

Zwei Hände umfassten einen bleichen Totenschädel, dessen Konturen im weichen Schein des Feuers deutlich erschienen. Die Hände hielten diesen Schädel so hoch empor, wie es die Länge der Arme erlaubte. „Blut und Leben für Svantevit! Deine Kraft für uns!“, rief die Stimme, die sich nun fast überschlug.

Ein einfacher, stampfender Rhythmus bahnte sich dumpf seinen Weg in die Nacht und dröhnte schon bald in den Körpern der hier zu später Stunde Versammelten. Dazu erhoben sich viele Stimmen, die wie in Trance immer wieder dieselben Worte wiederholten:

„Blut!“

„Leben!“

„Svantevit!“

Die Gestalt in der Kutte trat auf das Feuer zu und hielt den Totenschädel über die Flammen.

„Zerstört wurde dein Standbild, geschändet dein vierfaches Antlitz, zerbrochen dein Trinkhorn und vergessen deine Feste des Honigs und des Weins! Aber der Tag deiner Rückkehr ist nahe! Ein Tag der Rache und des Blutes, an dem sich erweisen wird, dass du ein Gott des Krieges bist.“

Lautlos stellte sich eine andere Gestalt eng neben den Kuttenträger. Im Schein der Flammen waren die Konturen als dunkler Schattenriss zu sehen. Es war eine Frau. Ihre Haare wehten in dem auffrischenden Wind, der auch die Flammen von Neuem entfachte und seitwärts lodern ließ.

Die Frau kniete nieder.

Der Kuttenträger drehte sich zu ihr um und hielt den Totenschädel über ihren gesenkten Kopf.

„Die Kraft Svantevits sei mit dir und erhalte deine Hexenkräfte!“, ertönte seine Stimme in der plötzlich eintretenden Stille. „Zum Guten und zum Bösen. Zum Leben und zum Tod. Zur Aussaat und zur Ernte. Svantevit, du bist der Gebieter der Urflut, aus der alle Kraft kommt. Die Urflut ist die Quelle allen Lebens und allen Schreckens, aller Schöpfung und aller Zerstörung, aller Ordnung und allen Chaos’, und nur du, Svantevit, vermagst ihrer Macht eine Richtung, ihrer Zerstörungswut Einhalt und ihrem Drang zu töten das richtige Ziel zu geben ...“

Die Frau öffnete die Arme und rief etwas, das wie Worte aus einer längst vergessenen Sprache klang. Ihre Stimme überschlug sich dabei, während der Kuttenträger den Totenschädel auf ihren Kopf herabsenkte.

„Geist zu Geist“, rief er, ihre fremdartigen Worte übertönend. „Die Hexe kündigt Svantevit das Opfer an!“

Die Frau nahm jetzt den Schädel mit beiden Händen und begann wie in ekstatischer Verzückung wirre Silben vor sich hinzumurmeln. Manchmal waren es nur Zischlaute, dann wiederum ein Röhren und Würgen, das sicherlich keiner noch so alten Sprache entstammte.

Der Kuttenträger streckte die rechte Hand aus.

Jemand lief herbei. Im Flammenschein war auch er nur ein huschender Schatten. Er reichte dem Kuttenträger ein Horn, das dieser den Versammelten zeigte mit den Worten:

„Dies ist das Horn Svantevits, des Gottes der Urflut und des Krieges, des Vielgesichtigen, der die Stärke vieler Götter hat und dessen acht Augen bis in die schwärzesten Winkel der Seele sehen! Das Horn mit dem Ranen-Met, gemischt mit Blut! Trinkt es! Denn erst danach dürft ihr den Wein kosten und den geweihten Honigkuchen essen!“

1. Kapitel

Ein irrer Mörder verfolgt dich ... Er ist dir auf den Fersen ... Du hörst seinen Atem ... Siehst sein Messer aus den Augenwinkeln in der Sonne blinken ... Nur der eiserne Wille kann die Schwäche der schmerzenden Beine überwinden und dich retten ...

Georg Schmitz, von seinen Freunden auch George genannt, keuchte. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Insgesamt 412 Stufen waren zu ersteigen, von denen noch knapp das letzte Viertel vor ihm lag. Über die Holztreppe gelangte man die 110 Meter vom Strand auf den Kreidefelsen hinauf. Einen anderen Weg als diese Treppe gab es nicht dorthin.

Er kommt näher ... vorwärts, sonst bist du verloren!

Die Oberschenkel schmerzten. George biss die Zähne zusammen und hetzte weiter. Der irre Mörder existierte nur in seiner Vorstellung, aber um diese Treppe in angemessener Zeit zu bewältigen, musste man wohl schon zu solchen Psychotricks greifen. Selbstsuggestion. George hatte gelesen, dass das helfen sollte. Der Mensch war ein Fluchttier und wenn er Angst hatte, dann mobilisierte er die letzten Kräfte – oder brach völlig zusammen. Es kam wohl wie immer auf die Dosis an.

Aber inzwischen bezweifelte George schon, dass das wirklich funktionierte und ihm messbare Vorteile brachte. Er blieb stehen, wischte sich den Schweiß von der Stirn und verschnaufte kurz, während er den herrlichen Ausblick auf den unter ihm liegenden Strand und die Ostsee genoss.

George hatte seit Langem einen Traum. Einmal das Empire State Building in New York über das Treppenhaus besteigen. Da waren diese 110 Höhenmeter hier schon mal ein gutes Training. Allerdings erwarteten ihn in New York 1575 Stufen ...

In den letzten zwei Jahren war bei diesem alljährlich im Februar stattfindenden sportlichen Wettbewerb ein Deutscher als erster oben auf dem Dach angekommen.

„Im Moment wohl noch utopisch für mich“, seufzte er und machte sich weiter an den Aufstieg.

Völlig außer Atem kam George oben auf dem Kreidefelsen an. Der Anblick, der sich ihm auf der Aussichtsplattform bot, entschädigte für alles.

Noch keuchend nahm er seine Canon vom Hals und machte ein paar Aufnahmen des hier am Königsstuhl bis auf 118 m aufragenden Kreidekliffs. Der sympathisch wirkende, mittelgroße Mann von Anfang 50 war Lokalreporter vorwiegend für Zeitungen der Region Geilenkirchen und Selfkant, dem westlichsten Zipfel der Bundesrepublik. Auch in seiner Heimat würden sich die Leser für den kleinsten Nationalpark Deutschlands interessieren.

Eine Familie mit zwei Kindern und eine Ein-Kind-Familie, wahrscheinlich Urlauber, genossen ebenfalls die Aussicht.

„Wann gehen wir denn noch mal in den Kletterwald, Papa?“

„Daher kommen wir doch gerade.“

„Aber der war so cool!“

Die Frauen unterhielten sich inzwischen. „Mit Kindern ist das wirklich toll hier im Nationalpark Jasmund! Es wird einiges geboten! Wir haben hier sogar schon einen Kindergeburtstag gebucht!“

„Ach, das ist möglich?“, fragte die Mutter der anderen Urlauberfamilie interessiert.

„Ja, und es geht dabei immer um ein Naturthema. Man kann auch Besonderheiten buchen. Wir haben zum Beispiel Wikinger anlanden lassen. Und das Kuchen-Buffet hat auch allen super geschmeckt.“

„Mein Sohn ist da sehr eigen“, winkte die Frau ab, „der isst keinen fremden Kuchen. Nur den von unserer Oma.“

„Na, dann bringt man halt seinen eigenen Kuchen mit.“ Die andere Mutter zuckte mit den Schultern.

„Kann man sich da irgendwo informieren?“

„www.koenigsstuhl.com. Die Natur Natur sein lassen - das ist das Motto, unter dem hier im Nationalpark alles steht.“ Sie wandte sich an die Jungen: „Wart ihr übrigens schon in der Ausstellung?“

„Die ist super!“, antwortete einer der Jungen. „Ich sage unserer Lehrerin mal, dass sie mit unserer Klasse hierher fahren soll!“

Kreidefelsen und Meer, urtümliche Rotbuchenwälder, Wiesen, Moore und eine Fülle der verschiedensten Lebewesen – all das machte den Reiz von Deutschlands kleinstem Nationalpark aus. Selbst der bekannte Maler Caspar David Friedrich hatte einst den Ausblick von den Kreidefelsen genossen und ihn auf eine Leinwand gebannt.

Ein fantastisches Werk, dachte George.

Der Junge blickte neugierig zu ihm, dem Mann mit der Kamera hinüber. „Papa, sag mal, wieso schwitzt der Mann so? Ist vielleicht ein Mörder hinter ihm her?“

„Nein, so etwas kommt nur im Fernsehen vor!“

„Sagen Sie das nicht!“, sagte jetzt der männliche Teil des anderen Paares in gedämpftem Tonfall, „hier auf der Insel soll ein Toter im Wald gefunden worden sein.“

Eine Leiche im Wald? George schoss ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf. Ein Schalter legte sich in seinem Inneren um. Und das völlig automatisch. Ein Schalter von Urlaub auf Job.

Und sein Job war nun mal der eines neugierigen Reporters ...

Über diese Sache musste er mehr erfahren! Der nächste Schritt war jetzt für ihn, den Polizeifunk abzuhören.

*

„Hallo, wir haben Urlaub, Mark!“

Lydia warf einen kurzen Seitenblick auf ihren Mann, ehe sie sich wieder auf die Straße konzentrierte. Es entfuhr ihr ein kleiner Seufzer, der aber ungehört verhallte.

Mark Benecke, ein aus Funk, Fernsehen und vor allem den eigenen Veranstaltungen bekannter Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie hatte sein MacBook auf den Knien und war mit seinen Gedanken meilenweit entfernt. Für das traumhaft schöne Panorama beim Überqueren der neuen Rügenbrücke bei Stralsund hatte Benecke nur einen kurzen Blick übrig. Er betrachtete gerade konzentriert und mit gerunzelter Stirn ein paar Tatortfotos. Der Fall beschäftigte ihn schon seit ein paar Jahren. Es ging um einen Mann, der für einen bestialischen Mord, den er vermutlich aber nicht begangen hatte, im Gefängnis saß. Er weigerte sich jedoch, zum Tathergang auszusagen. Sein Verteidiger hatte sogar im Auftrag des Mandanten die Gutachter-Bestellung an Benecke zurückgezogen.

Dem vermutlich unschuldig Verurteilten war es wichtiger, dass in seinem persönlichen Umfeld gewisse Einzelheiten seines Privatlebens nicht bekannt wurden, als dass sein Prozess noch einmal aufgerollt wurde. Benecke musste die Tatsache akzeptieren, dass der vermeintliche Täter wohl nichts mehr zur Aufklärung des Falles beitragen würde und der wahre Mörder nach wie vor frei herumlief.

Aber den Wissenschaftler beschäftigte die Sache natürlich immer noch.

Ein Rätsel ungelöst zu lassen, das war für ihn schwer erträglich. Und so schaute er sich immer wieder mal die Fotos vom Tatort an. Hunderte von Aufnahmen waren das, alle auf seinem MacBook gespeichert. Und auf einem dieser Bilder musste der Schlüssel zur Lösung des Falles liegen. Ganz offensichtlich und vor aller Augen.

Oft fragte sich Benecke später, wieso man die entscheidende Kleinigkeit eigentlich übersehen konnte. Aber das, was offen zu Tage lag, wurde häufig am ehesten übersehen. Ein Erfahrungswert, den Benecke immer wieder aufs Neue bestätigt sah.

„Mark!“, mahnte Lydia in einem Tonfall, der Benecke nun doch aus seinen Gedanken riss.

„Ja, gleich.“

Es hatte keinen Sinn, jetzt weiterzugrübeln. Mit einem bedauernden Blick schloss er den Fotoordner.

„Welche Adresse hat das Hotel?“, fragte sie, während sie eine wunderschöne Alleenstraße in Richtung Garz befuhren.

„Keine Ahnung, die weiß ich doch nicht auswendig. Nur, dass das Hotel in Lauterbach bei Putbus liegt.“

„Schau mal bitte nach.“

„Ich dachte, du hast die Adresse ins Navi eingegeben?“

„Ich habe nur den Hafen in Lauterbach eingegeben. Schließlich soll es dort ja irgendwo sein und ich bin nicht dazu gekommen, nachzusehen.“

„Typisch“, grinste er.

„Nun mach schon, sonst sind wir vorbeigefahren, bevor du nachgesehen hast!“

Benecke ließ sich eine der Dateien anzeigen, die er aus dem Internet über das Hotel Viktoria in Lauterbach heruntergeladen hatte. Hafenhotel Viktoria, korrigierte er sich innerlich. So nannte es sich. Ein idealer Ausgangspunkt, um die Insel Rügen zu erkunden, so hatte er in verschiedenen Internetforen lesen können, inklusive der weiteren Umgebung, wozu auch Greifswald und Stralsund auf dem Festland zählten. Schließlich gab es ja seit einigen Jahren die schnelle Verbindung über die neue Rügenbrücke.

Die Beneckes hatten ein Zimmer mit Blick zum Meer gebucht – und wenn die Fotos im Netz nur die Hälfte von dem hielten, was sie versprachen, dann hatte man aus dem Hotelfenster einen geradezu traumhaften Ausblick auf den gegenüberliegenden Hafen und die Ostsee. Vielleicht konnte man bei gutem Wetter sogar die nahe Insel Vilm sehen. Mal sehen, dachte Benecke. In diesem Punkt ließ er sich gerne überraschen.

„Hafenhotel Viktoria, Dorfstraße 1, 18581 Lauterbach bei Putbus!“, murmelte er, während er damit anfing, die Adresse ins Navi einzugeben. „Und du glaubst wirklich, wir finden das nicht auch so, Lydia?“

„Sicher ist sicher.

„Na ja, wenn du meinst.“

„Ich weiß schon, was du sagen willst.“

„So?“

„Es gibt keine Sicherheit, so wie es keine Gerechtigkeit gibt.“

„Wenn ich diesen Fall hier betrachte“, er tippte mit dem Finger auf das MacBook, „dann trifft beides leider zu“.

Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht. „Aber in der nächsten Zeit braucht dich das nicht weiter zu bekümmern.“

„Wieso?“

„Auf Rügen machen selbst die Mörder Pause und spannen aus. Wusstest du das nicht? Du kannst deinen Rechner also getrost zugeklappt lassen.“

„Was das betrifft, bin ich ein Workaholic, Lydia. Das weißt du doch.“

„Allerdings!“, seufzte sie theatralisch.

*

Ein kühler Wind pfiff vom Meer her und riss an den Kleidern des Reporters von ,rügencampus‘, dem regionalen, privaten Fernsehsender der Insel. „Ich befinde mich hier vor den zwei berühmten Leuchttürmen am Kap Arkona“, sprach er mit sonorer Stimme in ein Mikrofon und lächelte trotz der widrigen Windverhältnisse tapfer in die Kamera. „Und ich möchte doch einmal der Frage nachgehen, inwiefern die Touristen die Wirtschaftskrise spüren. Also, um es vorwegzunehmen, die Menschen, mit denen ich bisher sprach, gaben überwiegend an, von der Krise persönlich zwar noch nicht betroffen zu sein, aber trotzdem den Euro etwas öfter umzudrehen, bevor sie ihn ausgeben.“

Der Reporter machte jetzt einen Schritt auf eine Spaziergängerin in einer hellblauen Windjacke zu, die die Szenerie schon seit geraumer Zeit beobachtet hatte, dabei aber immer darauf bedacht war, nicht ins Sichtfeld der Kamera zu geraten.

Doch jetzt schwenkte der Kameramann plötzlich sein Objektiv in ihre Richtung, während der Moderator der Frau das Mikrophon unter die Nase hielt.

Sie war eine Mittdreißigerin mit dunkelrotem Haar. Der modische Kurzhaarschnitt stand ihr gut, obwohl ihr Gesicht doch streng und etwas verhärmt wirkte. Linien, die für ihr Alter eigentlich eine deutliche Spur zu hart waren, hatten sich in ihre Gesichtszüge eingeprägt. Linien, die wohl das Leben selbst mit unerbittlichen Pinselstrichen gezogen haben musste. Ein hartes Schicksal, eine große Enttäuschung, ein ungerechtes Geschick, das sie getroffen hatte – irgendetwas in dieser Art musste ihr widerfahren sein. Ihre Gesichtszüge standen in einem so krassen Gegensatz zu dem eher sonnyboyartigen Wesen des Moderators, dass dieser für den Bruchteil einer Sekunde stutzte, als er ihr das Mikrophon entgegenhielt und ihr dabei zum ersten Mal in die Augen sah. Offenbar war er zu sehr auf die Abwicklung seiner Sendung konzentriert gewesen, nur darauf fokussiert, die Bilder und den O-Ton in den Kasten zu bekommen, als dass ihm das eigenartige Flackern in ihrem Blick vorher aufgefallen wäre.

Aber jetzt war es zu spät. Er konnte das Mikrofon nicht mehr zurückziehen, sondern musste nun hoffen, dass alles gut über die Bühne ging.

Das Beste daraus machen, dafür war er als Moderator eines Lokalsenders ja eigentlich Spezialist, denn ohne Improvisation ging trotz aller Professionalität normalerweise gar nichts.

„Sie machen hier auf Rügen Urlaub. Wie ist denn ...?“

Die Rothaarige ließ den Reporter nicht einmal die Anmoderation beenden, sondern fiel ihm gleich ins Wort.

„Was ich von der Krise halte, soll ich Ihnen das wirklich mal sagen? Kann ja sein, dass den Schickimicki-Urlaubern die Krise nichts ausmacht. Die hatten ja ihre Schäfchen auch längst im Trockenen, als die Pleitewelle losging. Aber haben Sie eine Ahnung, wie es denen geht, die um ihr Geld gebracht wurden? Von denen finden Sie hier auf Rügen vielleicht nicht so viele, aber ...“

„Ja, das mag schon ...“, versuchte der Moderator die Hoheit über das Gespräch wiederzuerlangen. Aber er war der Rothaarigen einfach nicht gewachsen. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Schon was die Sprechgeschwindigkeit anging, kam er bei ihr einfach nicht mit. Inzwischen hatte sich ein ganzer Pulk von Urlaubern um den Moderator und sein Team gebildet. Ein paar neugierige Kinder mit ihren Eltern waren ebenso darunter wie eine Gruppe junger Mountainbiker. Einige Frauen im Rentenalter, die allesamt T-Shirts mit dem Schriftzug des Kegelklubs ,Die Pumpenwerfer e.V. 08 Wattenscheid‘ trugen und sich offenbar bei einem Spaziergang zum Kap Arkona ertüchtigen wollten, umringten kopfschüttelnd die Filmcrew. Was sich jetzt hier abspielte, das war aufregender als jedes Wettkegeln, das diese rüstigen Damen schon bestritten haben mochten.

Der Moderator sandte bereits einen hilfesuchenden Blick zum Kameramann. Ein Blick, der wohl nichts anderes als „Schluss jetzt, das wird nichts mehr!“ sagen sollte. Aber der Kameramann hatte die ungewöhnliche Frau immer noch im Visier und schien den Versuch kollegialer Verständigung nicht zu bemerken.

Die Rothaarige kam jetzt so richtig in Fahrt. „Wissen Sie, was man mit diesen Managern machen sollte, die jetzt immer noch ihre Boni kassieren und denen es nichts ausmacht, dass sie die Anleger um ihre Existenz gebracht haben?“, ereiferte sie sich und machte dann eine eindeutige Geste mit der flachen Handkante in Höhe ihrer Kehle. „Wenn man den Halunken das immer wieder durchgehen lässt, dann geschieht doch nichts!“

„Jetzt ist es aber gut“, sagte der Moderator völlig entnervt. Er wandte sich kurz dem Kameramann zu. „Die Aufnahme ist gestorben“, sagte er. „Wir müssen den Beitrag neu drehen.“ Seine Absicht war es gewesen, die allgemeine Stimmung auf Rügen in Bezug auf die Krise einzufangen, sowohl von Einheimischen als auch von Touristen. Beides hing ja untrennbar zusammen. Ein bisschen Pfeffer in den Originaltönen der Zuschauer konnte ja nicht schaden, aber das, was die Rothaarige lieferte, ging weit darüber hinaus. Es wirkte irgendwie ...

... krank, dachte der Moderator. Er war kein Psychiater und weit davon entfernt, zu glauben, dass er auch nur ansatzweise in der Lage war, so etwas zu beurteilen. Aber irgendwie erschien ihm diese Frau nicht ganz geheuer.

Der Kameramann hatte inzwischen sein Gerät ausgeschaltet und atmete tief durch. Die Stimmung war ihm im Gesicht abzulesen. Er brauchte gar kein Wort zu sagen, es war auch so offensichtlich, dass er stinksauer war. Dem Moderator ging es nicht anders. „Also alles auf Anfang!“, knurrte dieser zwischen den Zähnen hindurch. Das Sunnyboy-Dauergrinsen, das ansonsten seine Züge zu prägen pflegte, war verschwunden.

„Haben Sie etwa nicht verstanden, was ich gesagt habe? Wieso dreht Ihr Kollege denn gar nicht? Soll das nicht in die Sendung? Können Sie die Wahrheit nicht vertragen? Ist die zu hart für so ein Bürschchen wie Sie, das sich um seinen Job wahrscheinlich keine Sorgen zu machen braucht? Sie haben ja keine Ahnung, wie das ist, wenn man von einem Tag auf den anderen alles verliert und einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird!“ Wutschnaubend rang die Rothaarige um Luft, und ihr stechender Blick traf den Moderator.

„Hören Sie, ich glaube Ihnen gerne, dass Ihnen etwas Schlimmes passiert ist, aber ...“

„Nein, da ist nicht irgendetwas Schlimmes passiert, das wie ein Unwetter gekommen ist und das niemand hätte verhindern können!“, schnitt sie ihm gleich wieder das Wort ab und ihre Gesichtsfarbe hatte sich längst der Farbe ihrer Haare angeglichen. „Da waren Kriminelle am Werk, und was geschieht? Wird irgendeiner von denen vielleicht vor Gericht gestellt? Die meisten dieser miesen Abzocker kommen doch so davon, ohne dass man sie zur Rechenschaft gezogen werden.“

„Gute Frau, es tut mir leid, wir machen hier nur eine ganz gewöhnliche Sendung für das Lokalfernsehen, nichts weiter. Und jetzt lassen Sie mich bitte meinen Job machen, sonst bin ich den am Ende nämlich los!“

*

Gerlinde Grasmück strich sich über ihr rötliches Haar. Es fing leicht an zu nieseln. Sie hörte den Moderator vor sich hinschimpfen, denn als der Regen rasch stärker wurde, war klar, dass dieser Beitrag wohl im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser fallen würde.

Ist auch nicht schade drum, dachte sie, dieses leere Gewäsch, das der da zum Besten gibt. Der hat doch keine Ahnung! Mit verächtlicher Miene schaute sie auf das TV-Team und vergrub ihre zitternden Hände in den Jackentaschen.

Der Regen trieb den Pulk von Menschen ziemlich schnell auseinander. Das Fernsehteam verzog sich, und es dauerte nur ein paar Minuten, da stand Gerlinde Grasmück völlig allein vor den imposanten Leuchttürmen. Niemand kümmerte sich noch um sie. Der Regen peitschte ihr ins Gesicht, der Wind kam jetzt direkt von vorn, aber das schien sie nicht weiter zu kümmern. Ihr Puls raste, und selbst die Nässe, die ihr zunehmend die Haare am Kopf kleben ließ, konnte die namenlose Wut nicht abkühlen, von der sie erfüllt war. Wut auf skrupellose Geschäftsleute und Anlageberater. Wut auf gewissenlose Banker, die ohne mit der Wimper zu zucken, Milliarden vernichtet hatten. Milliarden Dollar oder Euro. Bei diesen Beträgen spielte es kaum noch eine Rolle, in welcher Währung man rechnete.

Unglücklicherweise hatte zu diesen Milliarden, die in der großen, geplatzten Spekulationsblase vernichtet worden waren, auch nahezu alles gehört, was Gerlinde Grasmück je besessen hatte. Ein kleines Vermögen, das sie von ihren Eltern geerbt hatte. Kein großer Betrag im Vergleich zu den Summen, um die bei diesem globalen Glücksspiel gezockt worden war – aber groß genug, um davon unter normalen Umständen ein sorgenfreies Leben führen zu können. Jetzt war Gerlinde Grasmück arm wie eine Kirchenmaus. Der Mann jedoch, der ihr das alles eingebrockt hatte, fuhr immer noch teure Autos, trug elegante Designeranzüge und führte große Reden darüber, wie man sein Geld anlegen sollte. Ein Urlaub auf Rügen gehörte noch zu den kleineren Annehmlichkeiten, die er sich leisten konnte.

Gerlinde ballte ihre Hände zu Fäusten. Ihr Gesicht wurde zu einer Maske des Hasses.

„Nein!“, schrie sie den Leuchttürmen entgegen, während die Farbe ihres Gesichts so dunkelrot wurde, dass man Sorge haben konnte, es würde gleich bersten. Das, was ihr widerfahren war, war nicht gerecht! Und sie hatte nicht vor, den Schuldigen so einfach davonkommen zu lassen! „Ich werde dich finden!“, murmelte sie vor sich hin. „Ganz gleich, wo du dich auch verkrochen haben magst – ich finde dich!“

Der Regen wurde stärker und wuchs zu einem regelrechten Wolkenbruch heran.

Die blaue Windjacke, deren Kragen Gerlinde hochgestellt hatte, war inzwischen völlig durchnässt. Sie spürte die Feuchtigkeit auf der Haut und zitterte. Vor Wut – nicht vor Kälte.

*

George stieg aus seinem Wagen. Er hatte den blauen VW Lupo auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Hafenhotel Viktoria in Lauterbach abgestellt und war froh darüber, noch einen günstig gelegenen Parkplatz bekommen zu haben.

Normalerweise wäre gegen ein paar Schritte mehr ja nichts einzuwenden gewesen. Schließlich war George dem kulinarischen Wohlgenuss durchaus zugetan und kämpfte daher stets mit ein paar überflüssigen Pfunden. Aber in diesem Fall lag die Sache anders. Er hatte den Laptop unter dem Arm, und seine Canon hing ihm um den Hals. George machte ein paar Tage Urlaub auf Rügen, obwohl – das Nachrichtengeschäft ließ George auch hier nicht los. Er hatte eigentlich geglaubt, dass über siebenhundert Kilometer zwischen sich und der Gegend, über die er normalerweise berichtete, genügen müssten, um einen gewissen Abstand zu seinem beruflichen Leben herzustellen.

Doch das schien bei einem so umtriebigen Mann wie George – in seiner Heimatstadt Geilenkirchen wurde er oft auch liebevoll „Katastrophen-Schmitz“ genannt – wohl ohnehin kaum möglich zu sein.

Ganz unvermittelt war er hier auf Rügen auf eine furchtbare Sache gestoßen, über die er unbedingt berichten musste.

Ob seine Stammleserschaft im äußersten Westen Deutschlands sich dafür interessierte oder nicht, war ihm dabei im Moment vollkommen gleichgültig. Ihn interessierte die Sache an sich.

––––––––

Auf jeden Fall musste jetzt erst einmal ein Bericht geschrieben und via E-Mail an die Redaktion geschickt werden, inklusive ein paar Fotos, die er geschossen hatte, wobei er da aber sehr sorgfältig auswählen musste.

George sichtete seine Bilder immer ganz besonders akribisch, bevor er sie freigab, aber in diesem Fall war das auch außerordentlich wichtig. Dieses Mal gab es eine besondere Schwierigkeit, wodurch die Entscheidung nicht gerade erleichtert wurde. Ein großer Teil des Bildmaterials kam nämlich für eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung auf keinen Fall infrage und war selbst für ein Boulevardblatt zu schockierend. George wurde jetzt noch übel, wenn er nur daran dachte.

Aber damit, dass diese Bilder sich in seinen Kopf eingebrannt hatten, würde er wohl leben müssen. George ahnte, dass er in den nächsten Nächten wahrscheinlich nicht besonders gut schlafen würde. In seiner Eigenschaft als Reporter hatte er schon vieles gesehen. Spuren von unvorstellbarer Grausamkeit an menschlichen Körpern und nahezu grenzenloser krimineller Energie und Skrupellosigkeit. Zerschundene Körper, Unfalltote, Menschen, die schon seit langer Zeit in ihrer Wohnung gelegen hatten und offenbar niemandem fehlten, bevor man sie dann halbverwest auffand. All das war ihm während seines ereignisreichen Berufslebens schon begegnet. Und doch – das, was er heute am zweiten Tag seines eigentlich ja als Urlaub geplanten Rügen-Aufenthaltes zu Gesicht bekommen hatte, stellte all diese Dinge noch in den Schatten. Äußerlich wirkte George gefasst und professionell, wie man es von einem Journalisten seiner Klasse erwarten konnte. Aber wer ihn kannte, der wusste, dass seine Gesichtsfarbe normalerweise nicht derart blass war.

George warf noch einen abschließenden Blick über den Hafen von Lauterbach und zur Insel Vilm, bevor er das Restaurant des Hafenhotels Viktoria, in das er sich einquartiert hatte, betrat. Für einen Sekundenbruchteil erwog er, ob er sich zum Arbeiten in sein Zimmer zurückziehen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Zwar hätte er dort sicherlich die nötige Ruhe gehabt. Aber andererseits wusste er als Zeitungsmann am besten, wie verderblich die Ware „Nachrichten“ war.

Da zählte unter Umständen jede Viertelstunde. Und wenn er zuerst noch hinauf in sein Zimmer gelangen musste, verlor er Zeit. Wertvolle Zeit, die er im Augenblick einfach nicht erübrigen wollte. Zumal er sich während seines Arbeitsaufenthaltes in der gemütlichen Sitzecke neben der Hotelbar auch gleich noch einen Kaffee und einen kleinen Snack bestellen konnte, um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.

Der Magen knurrte ihm nämlich, und seine Kehle war so trocken wie schon seit Langem nicht mehr. Drei Stunden an einem Tatort mitten in freier Natur forderten eben auch in dieser Hinsicht ihren Tribut.

So setzte sich George an einen der freien Tische, informierte den Kellner, der – wie er bereits bei seiner Ankunft im Hotel erfahren hatte – Heiko hieß, schnell über seine Essenswünsche, klappte seinen Laptop auf und verband ihn mittels eines USB-Kabels mit seiner Canon.

Während er die Fotos hinüberlud, schweifte sein Blick zur Tür, die gerade geöffnet wurde. Er erstarrte. Herein kam ein schlanker Enddreißiger mit ganz kurzen schwarzen Haaren, Brille und auffälligem Nasenring. Sein Gesicht zierte ein markanter Schnauzbart.

Die Tätowierungen am Hals und auf den Handrücken zogen magnetisch sämtliche Blicke der Restaurantbesucher auf sich.

Den kenn ich doch, durchfuhr es George.

Das war sein erster und absolut spontaner Gedanke. Er war sich vollkommen sicher, schließlich war er als Lokalreporter auf ein gutes Namens- und Gesichtergedächtnis angewiesen.

Der Haken war nur, dass er beides im Moment nicht zusammenzubringen vermochte. Mit seiner Selfkanter Heimat, das erkannte er sofort, hatte dieser Typ nichts zu tun.

In seinem Schlepptau hatte der Mann mit dem Nasenring eine hübsche rothaarige Frau, die etwa Mitte zwanzig.war. Sie trug einen langen schwarzen Rock und ein schwarzes Spaghettiträger-Oberteil, sodass ihre großen Tätowierungen am Rücken und am rechten Oberarm zu sehen waren, was besonders einige ältere Damen verwundert dreinschauen ließ.

„Reicht es denn nicht, wenn du dein MacBook wieder durchchecken lässt, wenn wir zurück in Köln sind?“, fragte die Frau gerade. „Wir wollten doch Urlaub machen und nicht arbeiten. Und außerdem weißt du dann, an wen du dich wenden kannst. Hier auf Rügen wird das nicht ganz so einfach sein!“

„Nun komm schon, Lydia, die DDR ist schon lange Geschichte, und einen vernünftigen Computerservice wird es ja wohl inzwischen auch hier geben!“, war die Antwort. Die Sprache des Mannes hatte eine unverkennbar „kölsche“ Färbung, und die Stimme war George schon bekannt vorgekommen, als die ersten Wortfetzen in sein Bewusstsein gedrungen waren - noch bevor er aufgeblickt und die beiden gesehen hatte.

„Ich meine ja nur. Deine E-Mails kannst du doch auch übers iPhone empfangen.“

Der Mann mit dem Nasenring seufzte leicht genervt: „Du weißt, wie die Terminlage ist, wenn wir zurück sind. Da muss der Mac einfach wieder einwandfrei laufen! Wollen wir jetzt gleich losfahren? Dann schaffen wir es wenigstens noch, einen vernünftigen Laden zu finden.“

„Ich schlage vor, wir essen erst einmal. Mir ist schon schlecht vor Hunger.“

George saß wie vom Donner gerührt an seinem Platz.

Die Brille, die Stimme, die schnelle Sprechweise, die ganze Erscheinung – all das kam dem Reporter nur allzu bekannt vor. Lediglich der Nasenring irritierte ihn im ersten Moment. Gesichter und Namen – das war sein tägliches Brot. Wer dafür in Georges Beruf kein Gedächtnis hatte, der brauchte eigentlich gar nicht erst anzufangen.

Das auffällige Pärchen rauschte nun mit etwas hektischen Bewegungen durch das Restaurant. So als würden sie etwas oder jemanden suchen. Einen Platz zum Sitzen oder eine Bedienung – was auch immer.

Die beiden waren schon beinahe an Georges Tisch vorbeigeeilt, als der Reporter sich gefasst hatte und sie wie durch ein Zauberwort dazu brachte, augenblicklich stehen zu bleiben.

„Herr Benecke?“, drang Georges Stimme deutlich durch den Raum.

Die beiden verharrten und sahen den Reporter für ein paar Augenblicke irritiert an.

George setzte gleich nach. „Sie sind doch Dr. Mark Benecke, der Kriminalbiologe aus dem Fernsehen, der Hitlers Schädel untersucht hat!“

Der so Angesprochene zögerte eine Sekunde lang, ehe er freundlich entgegnete: „Ja, der bin ich, aber ich bin jetzt privat hier. Wenn Sie ein Handyfoto mit Ihnen und mir zusammen schießen wollen, können wir das jetzt schnell machen. Ich weiß ja, wie das ist, und ich selbst fotografiere mich ja auch gerne mit bekannten Leuten.“

„Hören Sie, Herr Benecke, ich hätte eigentlich ein anderes Anliegen“, versuchte George vergeblich den Redefluss seines Gegenübers zu stoppen.

„Aber mehr jetzt bitte nicht!“, fuhr dieser jedoch vollkommen unbeirrt fort, ohne sich von Georges Einwurf irritieren zu lassen. „Ein Foto, das muss reichen.“

„Um Fotos geht es – sehen Sie sich mal das hier an, Herr Benecke. Einen Augenblick ...“

„Wenn Sie mir jetzt Bilder von schädlingsverseuchten Kellerräumen zeigen wollen, um mich zu fragen, was das für ‚Viecher’ sind und was man dagegen machen kann, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich bin zwar Biologe, aber eben Kriminalbiologe und kein Kammerjäger ...“

Beneckes Sprechgeschwindigkeit verlangsamte sich zusehends. So wie bei einem der uralten Kassettenrekorder, dessen Batterie langsam zur Neige geht. In Fachkreisen nannte man ihn den „Maden-Doktor“, da er immer dann zurate gezogen wurde, wenn anhand der Besiedlung eines Tatorts mit Insekten und anderen Kleinlebewesen Rückschlüsse auf das Tatgeschehen gezogen werden sollten. Meistens kam er zum Einsatz, wenn die herkömmlichen Mittel der kriminalistischen Aufklärung bereits erschöpft waren und zu keinen verwertbaren Ergebnissen geführt hatten. Welche Fliegen- oder Madenart besiedelte wann und in welcher Folge einen verwesenden, menschlichen Körper – das waren genau die Fragen, um die es dabei meistens ging.

Beneckes Blick blieb wie gebannt auf dem Schirm von Georges Laptop haften. „Was ist das denn da, schauen Sie Horrorvideos oder ...“ Der Kriminalbiologe sprach nicht weiter. Auf seiner ansonsten vollkommen glatten Stirn zeigte sich jetzt eine deutlich sichtbare Furche. Er beugte sich etwas vor.

„Mark!“, murmelte seine Begleiterin und verdrehte die Augen.

„Warte mal, Lydia! Einen Moment!“, sagte Benecke stirnrunzelnd. „Das ist ja ...“

„Ein Geköpfter“, stellte George sachlich fest. „Wurde vor ein paar Stunden bei den Ziegensteinen am Verbindungsweg zwischen Lancken-Granitz und Groß Stresow gefunden. Ich bin Reporter und komme gerade von dort.“

„Echt?“

„Man weiß bis jetzt noch so gut wie nichts über den Toten oder über den Tathergang. Ich denke ...“

„Ah, nicht denken“, murmelte Benecke. „Denken schadet nur und hindert einen daran, objektive Feststellungen zu treffen.“ Er stützte die Hände auf den Tisch und beugte sich näher an das Bild heran. „Haben Sie noch mehr von diesen Aufnahmen?“

„Dutzende!“

„Zeigen Sie mal.“

George klickte ein paar weitere Aufnahmen vom Tatort an. „Vielleicht haben Sie schon von den Ziegensteinen gehört?“

„Nein, was haben die denn mit Ziegen zu tun?“, fragte Benecke.

„Nun, das sind steinzeitliche Grabanlagen – und Sie können hier auf einigen der Bilder gut erkennen, dass der Tote wohl sehr auffällig platziert wurde. Er liegt genau auf dem länglichen Felsblock dort ...“

„Wie auf einem Opferstein oder so ähnlich“, meinte Benecke nachdenklich.

„Hast du nicht gesagt, man soll nicht denken, bevor man nichts weiß?“, mischte sich nun Lydia ein, die auch einen Blick auf die Bilder warf. Sie war von Beruf Psychologin und gerade dabei, ihre Ausbildung zur Psychotherapeutin zu machen. Außerdem arbeitete sie im Gefängnis mit Sexualstraftätern und war in der Firma ihres Mannes angestellt. Durch ihre Arbeit hatte sie schon viele für andere Menschen schreckliche Tatortfotos gesehen. Das hatte ihr noch nie etwas ausgemacht, auch wenn das Bild auf dem Laptop die eher auffällig blutrünstige Kategorie von Tatortfotos darstellte. Im ersten Urlaub, der wirklich als komplett freie Zeit geplant war, wollte sie sich aber nicht mit einem weiteren Kriminalfall beschäftigen und schaute sich deshalb die Details auch nicht so genau an. Aber speziell diese Einzelheiten waren es, die Mark Benecke vorrangig interessierten.

„Hast ja recht“, sagte er und sah sie kurz an.

„Wieder das alte Problem ...“ Er deutete auf Lydia und wandte sich dann an George. „Das ist übrigens meine Frau.“

„Ich heiße Schmitz“, sagte George. „Georg Schmitz, Reporter für die Geilenkirchener Lokalzeitung und ein paar andere Blätter im Westen Deutschlands. Ich bin durch Zufall an die Sache gekommen. Na ja, Zufall ...“

Benecke hob die Augenbrauen. „Doch nicht?“, hakte er nach.

„Um ehrlich zu sein, ich habe den Polizeifunk abgehört. Ist so eine Angewohnheit von mir, die ich im Urlaub eigentlich besser bleiben lassen sollte. Aber jetzt ist es nun mal passiert. Kommen Sie, wenn wir uns beeilen, könnte ich Sie noch rechtzeitig zum Tatort bringen, bevor dort alle Spuren verwischt wurden.“

Benecke sah sein Gegenüber erstaunt an.

„Meinen Sie das jetzt ernst?“

„Ja sicher, Sie sind genau der Mann, den die Polizei jetzt braucht. Und zwar ganz dringend. Das ist ja nun wirklich nicht der erste Tatort, den ich besuche, aber ich muss sagen, ich habe selten eine dermaßen ratlose Polizei gesehen. Wobei ich den Beamten gar keinen Vorwurf machen kann, der Fall scheint mir auch äußerst ... wie soll ich sagen ... bizarr zu sein.“

„Sagen Sie, ich habe auf den Fotos nichts vom Kopf gesehen“, fiel Benecke plötzlich auf.

„Genau, das ist es ja! Der Kopf ist nicht am Tatort und wahrscheinlich wird irgendwann im Laufe des Tages eine Hundertschaft durch die Büsche trampeln und danach suchen ...“

Benecke griff an die Hüfte, wo eine Reihe von kleinen Taschen an seinem Gürtel befestigt war. „Meine Ausrüstung habe ich im Prinzip dabei. Der Tatortkoffer ist auf dem Zimmer. Ich würde mir die Sache wirklich gerne ansehen.“ Und an Lydia gewandt versprach er noch: „Nur kurz!“.

„Ja, ja. So kurz wie bei der Sache mit dem Hitlerschädel in Moskau ...“

*

Nur wenig später saßen George und Benecke im Wagen des Reporters, der das Gaspedal so weit durchtrat, wie die Straßenverkehrsordnung das gerade noch hergab. Bisweilen fuhr er allerdings auch ein bisschen schneller als erlaubt.

„Sie sind aber wirklich nur Reporter und kein Kripo-Beamter mit Sonderbefugnissen zur Missachtung der Straßenverkehrsordnung?“, vergewisserte sich Benecke.

„Keine Sorge, ich weiß, was ich tue und wie weit ich gehen kann“, meinte George.

Benecke zuckte mit den Schultern. „Da haben wir es wieder, das alte Problem.“

„Was?“

„Wenn jemand ganz genau Bescheid zu wissen vorgibt, steigt die Gefahr erheblich, dass er völlig danebenliegt, weil er eine falsche Voraussetzung zugrunde legt.“

„Herr Benecke ...“

„Ich meine ja nur. Wäre sicher nicht sehr witzig, wenn wir jetzt von der Polizei angehalten würden und deswegen den Tatort nicht erreichen.“

„Na, bei Ihnen dürfte doch der Promi-Bonus wirken, Herr Benecke“, erwiderte George. „Hoffe ich zumindest.“

Benecke holte aus einer der Gürteltaschen eine Zange hervor. „Würden Sie vielleicht so vorsichtig fahren, dass ich mich nicht verletze, wenn ich mir den Nasenring herausnehme?“

Der Reporter runzelte die Stirn und meinte: „Ich habe die ganze Zeit schon überlegt ... Im Fernsehen tragen Sie den nicht, oder?“

„Nein, das ist nicht so richtig massenkompatibel, wenn Sie verstehen, was ich meine.“

„Verstehe ich durchaus“, lächelte George.

„Manchmal ist es wichtig, aufzufallen, und manchmal ist es besser, unscheinbar zu sein.“

„Leider sind Mörder meistens unscheinbar, sodass die Zeugen sich nicht an sie erinnern. Oder nur so, dass jeder auf dem Phantombild gemeint sein könnte. Zumindest ist das meine Erfahrung.“

„Ach, gehen Sie mir weg mit Zeugen! Die sind doch die größte Fehlerquelle bei allen Ermittlungen und Prozessen. Die erinnern sich an Dinge, die es nachweislich nicht gab und das Wichtigste übersehen sie.“

Benecke legte ein Bein über das andere.

Georges Blick fiel dadurch kurz auf dessen Schuhsohlen. Irgendwie passten die Plastiksohlen nicht so recht zu der seitlich geschnürten Hose aus hochwertigem Leder. Beneckes Outfit bot für einen Mann wie George einen zwar gewöhnungsbedürftigen, aber in sich stimmigen Anblick. Bis auf die Schuhe. Irgendwie passten die nicht dazu.

Benecke bemerkte seinen Blick.

„Bin ich da irgendwo reingetreten?“, fragte er und sah selber nach. „Wär’ auch nicht schlimm. Glattes Plastik, abwaschbar. Wie bei einem Krankenpfleger. Ich habe nur solche Schuhe. Sie ahnen ja gar nicht, in was man an Tatorten alles so hineintreten kann.“

„Ah ja, das will ich mir jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht weiter vorstellen“, sagte George.

Danach unterhielten sie sich noch angeregt über das Arbeitsgebiet eines forensischen Entomologen, und Benecke stellte mit seiner für ihn typischen Sprachgewandtheit dar, dass die kriminalistische Insektenkunde in Deutschland im Gegensatz zu den USA noch in den Kinderschuhen stecke. Dabei sei es das einzige Verfahren, das auch nach vielen Tagen oder Wochen eine präzise Eingrenzung der Todeszeitbestimmung liefern könne.

George, der zwar schon einige von Mark Beneckes Büchern gelesen hatte, war dermaßen fasziniert von ihrer Unterhaltung, dass er beinahe die Abfahrt zum Leichenfundort verpasst hätte.

Mit dem Fahrrad oder zu Fuß gelangte man von Lauterbach über einen schönen Weg durch den Stresower Wald direkt zu den Ziegensteinen, aber mit dem Auto musste George einen Umweg über Garftitz nehmen.

Es war nicht möglich, unmittelbar bis zum Tatort zu fahren. An der Kreuzung vom Fünffingerweg wimmelte es von Polizeiautos. In der näheren Umgebung sah man Polizisten mit Spürhunden, die die an dieser Stelle befindlichen Großsteingräber absuchten. Die beiden wurden beim Aussteigen sofort durch uniformierte Polizisten abgefangen.

„Nein, Sie können hier heute nicht her“, sagte eine Beamtin mit blonden, langen Haaren. Ihre Dienstmütze hielt sie in der Hand, was vermutlich mit dem auffrischenden, sehr heftigen Wind zu tun hatte. Die Beamtin war nicht allein. Ein halbes Dutzend Kollegen hielt sich in der Nähe auf. Einem von ihnen, einem Mann in mittleren Jahren, fegte ein Windstoß gerade die Dienstmütze vom Kopf, und er konnte sie nur durch eine schnelle Bewegung noch einfangen.

Wahrscheinlich ein Hobby-Handballer, dachte George. Zumindest ein ehemaliger! Georg Schmitz hatte in seiner Eigenschaft als Lokalreporter oft genug über Spiele heimischer Mannschaften berichtet, auch wenn er inzwischen sehr froh war, dies anderen überlassen zu können, um sich auf spektakulärere Storys zu konzentrieren. Morde beispielsweise.

„Ja, so richtig praktisch sind die Dinger nicht!“, gab ein dritter Kollege seinen Senf dazu, der gerade damit beschäftigt war, den Inhalt eines Abfallkorbes genauestens zu überprüfen. „Vor allem, wenn man keine Hand frei hat, um die Mütze festzuhalten!“

„Besser die Mütze ist weg als der Kopf“, sagte ein anderer Polizist.

Die Beamten schienen etwas zu suchen. Jedenfalls kreisten ihre Blicke vorwiegend über den Boden. Sie sahen in Sträuchern nach und im Gestrüpp zwischen den Bäumen.

George zog seinen Presseausweis und hielt ihn der jungen Beamtin hin. „Hören Sie, ich war eben schon mal hier. So vor einer Stunde höchstens.“

„Tut mir leid, da war ich aber noch nicht hier“, erwiderte die Polizistin. Offenbar waren zusätzliche Einsatzkräfte angefordert worden, um den Kopf des Opfers zu suchen.

„Macht ja nichts“, sagte George. Er deutete auf Benecke. „Ich habe zufällig diesen Mann hier getroffen.“

„Ein Zeuge?“

„Das ist Dr. Mark Benecke, der Kriminalbiologe aus dem Fernsehen, der sich in verschiedenen Dokumentationen zu wahren Kriminalfällen äußert und natürlich auch tatsächliche Mordfälle als kriminalbiologischer Sachverständiger bearbeitet.“

Die blonde Polizistin runzelte die Stirn und sah Benecke interessiert von oben bis unten an. „Seltsam, ich habe Sie schon so oft im Fernsehen gesehen, und jetzt hätte ich Sie auf den ersten Blick gar nicht erkannt!“

„Weil Sie mich nicht erwartet haben“, sagte Benecke und lächelte sie freundlich an. „Was wir sehen, wird sehr stark von dem bestimmt, was wir erwarten zu sehen – und das passiert leider auch immer wieder bei kriminalistischen Untersuchungen.“

„Susanne Hawer, Polizeivollzugsbeamtin“, stellte sich die junge Frau vor, setzte sich die Mütze auf und reichte Benecke die Hand. „Freut mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Ich habe neulich erst während einer Bereitschaftsschicht eine Wiederholung Ihrer Dokumentation über Hitlers Schädel auf N24-TV gesehen.“ Sie nickte anerkennend und setzte dann noch hinzu: „Respekt!“

„Danke!“, sagte Benecke. „Eigentlich würde ich jetzt am liebsten ...“

„Jemand wie Sie sollte auf jeder größeren Polizeistation sein!“, fuhr Susanne Hawer fort. „Dann hätten wir es ganz bestimmt einfacher! Aber wenn ich daran denke, wie lange es manchmal dauert, bis irgendwelche Ergebnisse zurückkommen, die wir zu den Labors des Landeskriminalamtes geschickt haben. Und dabei könnte man das Ergebnis eines DNA-Tests heute problemlos von einem Tag zum anderen haben!“

„Ja, die Kollegen sind natürlich ständig überlastet“, nahm Benecke das Landeskriminalamt in Schutz, dessen Mitarbeiter tatsächlich, wie er wusste, mit Anfragen überhäuft wurden.

„Umso mehr können Sie sich glücklich schätzen, dass Dr. Benecke bereit ist, in diesem Fall einen sachkundigen Blick auf den Tatort zu werfen“, ergriff George nun wieder das Wort. „Kommissar Jensen wird begeistert sein.“

Susanne Hawer nickte. „Ich bin´s auch“, gestand sie. „Kommen Sie, ich bringe Sie zum eigentlichen Tatort.“

„Tatort oder Fundort der Leiche?“, hakte Benecke nach.

Susanne Hawer lächelte. „Genau das ist ein Punkt, zu dem Sie uns vielleicht mehr sagen können. Sie haben übrigens Glück!“

„Wieso?“

„Die Leiche wurde noch nicht abtransportiert, und so schnell wird das auch nicht geschehen.“

Benecke runzelte die Stirn. „Und wieso nicht?“

„Ganz einfach: Es hat einen schweren Unfall auf dem Zubringer nach Stralsund gegeben. Irgendein Lastwagenfahrer ist am Steuer eingeschlafen, und den Rest wollen Sie sich sicherlich gar nicht genauer vorstellen. Mindestens zwei Tote. Kam vor einer Viertelstunde über Funk. Tja, und unser Gerichtsmediziner samt Leichenwagen steckt jetzt in dem kilometerlangen Stau, der sich da gebildet hat.“

„Na ja, das hat für Herrn Benecke den Vorteil, dass er mehr Zeit für seine Untersuchungen hat“, schaltete sich George erneut ein. Er sah Susanne Hawer einen Augenblick lang an und setzte dann noch halblaut hinzu: „Sie und Ihre Kollegen müssen Glück gehabt haben, die Brücke noch vor dem Unglücksfahrer passiert zu haben!“

„Allerdings! Dat stimmt!“, bestätigte die Polizistin impulsiv, die sich zwar gegenüber diesen beiden Auswärtigen sichtlich um eine hochdeutsche Aussprache bemühte, aber nicht verhindern konnte, dass die plattdeutsche Dialektfärbung immer mal wieder deutlich zum Vorschein kam.

Nach einem längeren Fußmarsch durch den Wald erreichten sie die Ziegensteine – auch Siegsteine genannt. Es handelte sich hier um eine von vier megalithischen Grabanlagen, gelegen am Küstenweg zwischen Lancken-Granitz und Groß Stresow. Diesen Hünengräbern begegnete man sehr häufig auf der Insel Rügen. Die Ziegensteine lagen jedoch etwas abseits in einem Waldgebiet.

Susanne Hawer hatte es sich nicht nehmen lassen, die beiden Männer zu begleiten. Wohl schon deswegen, weil sie damit einen Grund hatte, der wenig Erfolg versprechenden Suche nach dem Kopf für einige Zeit den Rücken zu kehren. Wenig Erfolg versprechend war diese Suche deswegen, weil man, wie die Polizistin erläuterte, schon beinahe jedes infrage kommende Versteck in der nächsten Umgebung des Leichenfundorts untersucht hatte. Aber wenn der Kopf nicht hier war, dann konnte er nahezu überall sein. Die Suche danach würde einer Sisyphus-Arbeit gleichen und konnte sich über Tage hinziehen.

Kriminalhauptkommissar Ulf Jensen aus Stralsund leitete die Untersuchung. George hatte ihn bereits kennengelernt und eingehend befragt. Daher wunderte sich Jensen nun, dass der rührige Reporter erneut hier auftauchte. Als Jensen Benecke sah, legte sich die Stirn des wikingerblonden Enddreißigers in tiefe Furchen. Die Augenbrauen, die im Gegensatz zu seiner Haarfarbe auffallend dunkel waren und in der Mitte zusammenwuchsen, bildeten nun eine geschlängelte, sehr charakteristische Linie. Bei ihm war Polizistin Anja Salomon, mit der Georg Schmitz bereits bei seinem ersten Aufenthalt am Leichenfundort Bekanntschaft gemacht hatte. Die schlanke Beamtin mit der modischen Brille trug ihr Haar sehr kurz geschnitten. Sie war etwas kleiner als Susanne Hawer, teilte mit dieser zwar nicht die Frisur, wohl aber die Haarfarbe und den Hang zum Mecklenburger Akzent.

Ulf Jensen hingegen sprach astreines „Fernseh-Deutsch“, was ihn in den Augen der meisten Rüganer wahrscheinlich zum Auswärtigen machte.

„Ja, Sie kommen natürlich wie gerufen“, sagte Jensen an Benecke gewandt, und auch Anja Salomon war hocherfreut, den Kriminalbiologen persönlich kennenzulernen.

„Ich habe alle Ihre Bücher gelesen“, sagte sie anerkennend und strahlte ihn an.

„Freut mich“, erwiderte Benecke. Dass jemand, der sich schon von Berufs wegen mit Verbrechen beschäftigen musste, offenbar auch noch die Freizeitlektüre danach ausrichtete, wunderte ihn überhaupt nicht. Er selbst kannte so etwas wie einen Unterschied zwischen Berufs- und Privatleben nämlich auch nicht. Das, was ihn bei seinen Untersuchungen beschäftigte, interessierte ihn keineswegs nur deshalb, weil irgendjemand für ein Gutachten Geld bezahlte oder eine furchtbare Tat förmlich danach schrie, dass jemand endlich die Hintergründe aufdeckte. Was er tat, war kein Job, sondern eine Leidenschaft. Andere hätten vielleicht von Besessenheit gesprochen. Aber die Grenzen waren da wohl eher fließend.

Anja Salomons Gesicht wurde nach der freundlichen Begrüßung wieder sehr ernst. „Kommen Sie, Herr Benecke! Ehrlich gesagt, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre bei der Polizei und habe schon alles Mögliche gesehen. Aber so was ...“ Sie schüttelte stumm den Kopf.

„Ja, Herr Schmitz hat mir schon davon erzählt“, meinte Benecke, der suchend den Blick über die großen Steine schweifen ließ, die überall zwischen den Bäumen zu finden waren und die diesem Ort seinen Namen gaben. Sie sahen aus, als wären sie von einer Riesenhand einfach so hingeworfen worden.

Hinter einem der Bäume sah er einen Fuß, den Rest verdeckten aus Beneckes Perspektive gnädigerweise ein Baum und dichtes Gebüsch.

Der Kriminalbiologe umrundete jetzt den dicken Stamm mit seinen ausladenden Wurzeln. „Ist das alles hier schon verspurt?“, fragte er, ohne sich umzudrehen.

„Ja, die Spurensicherung hat den Nahbereich schon abgegrast“, bestätigte Hauptkommissar Jensen. „Und im Moment ist der weitere Umkreis dran, in dem wir zumindest ein paar Hinweise zu finden hoffen – wenn der Kopf schon nicht wieder auftaucht.“

„Gut“, nickte Benecke.

Verspurt – so nannte der Kriminalbiologe es, wenn die Kollegen der Polizei schon am Leichenfundort gewesen waren und zumindest die offenkundig vorhandenen Spuren gesichert hatten. Benecke war es immer am liebsten, wenn das schon geschehen war, denn dann konnte er nicht aus Versehen Spuren verändern. Einmal hatte er seine Hose an das LKA verloren, weil seine eigenen Fasern an der Leiche gefunden worden waren.

Andererseits war genau das Realität; wer eine Spur untersuchte, vernichtete damit möglicherweise eine andere. Manchmal musste man sich schlicht und ergreifend entscheiden, welche Spur diejenige war, die für die Ermittlungen vermutlich wertvoller sein würde.

Während Benecke sich dem Toten näherte, konnte er schon das aufgeregte Brummen und Summen der blauen Schmeißfliegen vernehmen, die ihre Arbeit verrichteten und Eier ablegten. Schon von Weitem entdeckte er die bereits geschlüpften, winzigen weißen Maden. Aber dieser Anblick war ihm so vertraut, dass er nicht einmal mehr zusammenzuckte. Gleichwohl hörte er hinter sich George leicht vor Ekel hüsteln.

Benecke sah nun den ausgestreckten Leichnam auf einem der in grauer Vorzeit bewusst angeordneten Steine liegen – einem durch Wind und Wetter abgeflachten Findling, der von mehreren weiteren, sehr viel runderen Steinen flankiert wurde. Dolmen nannte man diese von jungsteinzeitlichen Bauern und Viehzüchtern aus Findlingen errichteten Grabstätten, die als Kollektivgräber gedient hatten. Benecke hatte davon schon gehört. Jemand hatte ihn vor Jahren um ein diesbezügliches Gutachten gebeten. Es ging dabei um Knochenreste, die bereits steinzeitlich datiert gewesen waren.

Der Kriminalbiologe hatte herausfinden sollen, woran jene Menschen gestorben waren. Die Annahme von Gewalteinwirkung hatte angesichts von Schädelfrakturen nahegelegen. Benecke hatte jedoch herausgefunden, dass die Verletzungen durch Metallwaffen hervorgerufen worden waren – und nicht durch Steinäxte. Die Datierung der Funde musste daher von Neuem vorgenommen werden.

Die Ziegensteine, unweit von Groß Stresow – imposantes Relikt aus alten Zeiten im Naturschutzgebiet Quellsumpf Ziegensteine

Es lag nun der Schluss nahe, dass die Funde aus der Zeit der slawischen Ranen stammten, die bis ins elfte Jahrhundert die Insel Rügen beherrscht hatten, ehe sie von den Dänen besiegt und zwangschristianisiert wurden. Offenbar hatten die Ranen die alten Grabstellen zunächst ausgeplündert und später selbst benutzt. Es war wie so oft – ein heiliger Ort zog weitere Heiligtümer an – ein Ort des Todes weiteres Unheil.

Benecke blieb einen Augenblick stehen und betrachtete den kopflosen Mann, dessen Beine seltsam verrenkt wirkten und stark angewinkelt waren. Ein Fuß ragte über den Stein hinweg, der andere nicht.

Nein, zufällig war der Leichnam dort nicht abgelegt worden ...

Er wirkte wie drapiert.

„Das Opfer sollte wohl aus irgendeinem perversen Grund präsentiert werden, so wie es daliegt!“, meinte George. „Zumindest denke ich

das.“

„Nicht denken“, murmelte Benecke. „Überprüfen und untersuchen, aber nicht denken, sonst fangen wir schon mit einer falschen Grundannahme an, was dazu führt, dass wir die falschen Spuren für bedeutungsvoll halten ...“

„Ja, ja, ich weiß ...“, entgegnete George. „Den Verstand auszuschalten passt wohl besser zu Ihrem Job als zu meinem, was?“

„Sagen Sie das nicht!“ Der Kriminalbiologe drehte sich zu Jensen um. „Ist der Leichnam bewegt worden?“

„Nein“, sagte Hauptkommissar Jensen. „Wir haben vorsichtig die Taschen seiner Kleidung nach Dokumenten durchsucht, die ihn vielleicht identifiziert hätten – aber so leicht haben es uns der oder die Täter nicht gemacht.“

Benecke nahm seine sturzsichere und wasserdichte Olympus DigitalKamera hervor und machte ein paar Aufnahmen vom Toten.

Dann näherte er sich weiter dem Stein. Als George und Jensen ihm folgen wollten, bedeutete er ihnen mit einem Handzeichen, sie sollten zurückbleiben.

Dann wandte sich Benecke der Leiche zu. Er holte Latexhandschuhe aus einer seiner Gürteltaschen und streifte sie über. Mehr brauchte er nicht an Schutzkleidung oder Zusatzausrüstung für seine Arbeit. Zumal dann nicht, wenn alles schon verspurt war.

Benecke sah sich zuerst den Stumpf des Halses an, auf dessen Schnittfläche Hunderte von Maden krochen. Als er sich über die Leiche beugte, flogen etwa zwei Dutzend Fliegen von der Leiche fort, um sich Sekunden später wieder auf dem Toten niederzulassen. Die Gerichtsmedizin würde sich mit der genauen Bestimmung der Todeszeit und der Überprüfung möglicher innerer Verletzungen beschäftigen. Darum brauchte er sich jetzt nicht zu kümmern, das konnte er später im Bericht nachlesen.

Nachdenklich betrachtete er den Leichnam. Davon abgesehen, dass er keinen Kopf mehr besaß, schien er keinerlei äußerlich sichtbare Verletzungen zu haben. Zumindest kam nirgendwo Blut durch die Kleidung, und es war auch nirgends eine Einschuss- oder Einstichverletzung zu sehen. Benecke machte einige weitere Aufnahmen von der Leiche.

Fotos aus verschiedenen Perspektiven gehörten zu den gängigsten Hilfsmitteln bei seiner Arbeit. Abertausende davon befanden sich auf seinem MacBook. Was darauf wichtig war, fiel ihm manchmal erst viel später auf.

Besonderes Interesse erregte natürlich der Halsstumpf. Was mochte mit dem Kopf geschehen sein? War er dem noch lebenden Mann abgeschlagen oder erst nach dem Tod abgetrennt worden?

„Hier ist praktisch kein Blut auf dem Stein“, konstatierte Benecke.

Es war eine schlichte Feststellung – aber mit weitreichenden Konsequenzen.

George und Jensen näherten sich jetzt doch etwas.

„Deswegen glauben wir auch nicht, dass er hier umgebracht wurde“, sagte Jensen.

„Haben Ihre Leute hier in der Nähe noch irgendwo Blut gefunden?“

„Nein.“

Benecke deutete auf den Halsstumpf des Toten. „Wenn es eine Säge gewesen ist, mit der der Kopf abgetrennt wurde, dann müssten hier ausgefranste Hautpartien zu sehen sein.“

„Von den Zacken?“, fragte George.

„Genau.“

„Also eine Säge scheidet aus ...“

Benecke fuhr fort: „So ein Kopf ist schwerer vom Rumpf zu trennen, als man glaubt. Die Henker früher mussten sich ordentlich Mühe geben, mit ihrem Schwert den Kopf auch wirklich mit einem Schlag abzutrennen, und das ist ja auch oft genug danebengegangen. Was käme dafür noch infrage? Eine Axt zum Beispiel. Noch genauer eine rostige Axt ...“ Benecke deutete auf eine bräunliche Stelle. „Ich glaube jedenfalls nicht, dass dies hier getrocknetes Blut ist. Das sieht mir nach Rost aus! Genaues kann natürlich nur das Labor sagen.“

Jensen hob die Augenbrauen.

„Also das heißt ...“

„... dass man ohne den Kopf die Todesursache wohl unmöglich feststellen kann“, erklärte Benecke. „Aber wenn Sie jemanden mit einer rostigen Axt herumlaufen sehen, sollten Sie ihn genauer unter die Lupe nehmen. Ob der Mann noch lebte, als ihm der Kopf abgetrennt wurde, oder die Todesursache eine ganz andere ist, kann ich natürlich so nicht beantworten.“

„Ist der Kopf vielleicht genau deswegen abgetrennt worden, um die Todesursache zu verschleiern? Oder ist das Ganze hier eine Art perverse Zeremonie?“ Jensen zuckte mit den Schultern. „Sieht doch ein bisschen nach Letzterem aus, oder? Wie ein Opfer für die Ranengötter oder so ...“ Jensen wandte sich an George. „Schreiben Sie das bitte nicht, bevor das nicht feststeht!“

„Ich weiß durchaus, was sich für Journalisten gehört“, versicherte ihm der Reporter.

Benecke ließ unterdessen den Blick schweifen.

„Er wurde hier jedenfalls so hingelegt und das vor noch nicht allzu langer Zeit“, meinte er. „Aber für die genaue zeitliche Bestimmung ist die Gerichtsmedizin zuständig“, fuhr er mit einem vielsagenden Blick auf die herumwimmelnden Fliegen und Maden fort.

Er stockte, holte eine kleine Taschenlampe hervor und leuchtete in eine Höhlung am Halsstumpf des leblosen Körpers. Dann nahm er eine Pinzette aus einer seiner Seitentaschen und zog damit etwas vorsichtig aus dem Halsgewebe hervor.

Benecke hielt einen winzigen Gegenstand ins Sonnenlicht, das zwischen den Baumwipfeln herabstrahlte.

„Wer hätte das gedacht ...“, murmelte er dann.

Er ging auf die beiden wartenden Männer zu und hielt ihnen den Gegenstand entgegen.

„Ein Käfer“, stellte Jensen erstaunt fest.

„Na ja, ist ja kein Wunder! Hier im Wald kreucht und fleucht doch alles Mögliche an Getier herum“, meinte George.

„Ja, aber so einer hier bestimmt nicht!“, stellte Benecke klar.

Jensen runzelte fragend die Stirn. „Und wieso nicht?“

Benecke hob den Käfer noch ein bisschen höher und kniff ein Auge zu. Dann holte er mit der anderen Hand ein Vergrößerungsglas hervor und betrachtete das anscheinend leblose Insekt noch einmal genauer.

George fotografierte den Käfer für den Kriminalbiologen mit dessen Kamera von allen Seiten, ehe dieser ihn in ein kleines Glasgefäß steckte und Jensen für den Gerichtsmediziner übergab.

„Der kleine Kerl hier ist ein Prachtkäfer“, sagte Benecke.

„Über Schönheit lässt sich bekanntlich streiten“, erwiderte Jensen. „Mich ekeln Insekten im Allgemeinen.“

„Nein, er heißt so: Prachtkäfer der Art Merimna astrata aus der Familie Buprestidae. Kommt nur in Australien vor.“

„Ach!“, entfuhr es George.

„Der Prachtkäfer hat sich an eine Umgebung angepasst, in der es häufig zu Buschfeuern kommt ...“

„Was in Australien ja der Fall ist“, mischte sich Anja Salomon ein, die es jetzt auch nicht mehr an ihrem Platz auf dem Waldweg hielt und neugierig nähertrat. Als die anderen sie daraufhin erstaunt ansahen, fügte sie noch hinzu: „Ja, ich bin Australien-Fan!“

„Der Prachtkäfer hat sich auf verbranntes Holz als Nahrungsquelle spezialisiert, der würde hier gar nicht genug zu fressen finden“, meinte Benecke. „Seit Kurzem weiß man, dass Prachtkäfer ein Feuer mit besonderen Infrarot-Rezeptoren über viele Kilometer weit orten können ... Der hier allerdings nicht mehr, denn der sieht mir aus wie ein Präparat.“

„Dann hat den Käfer jemand absichtlich für die Kennzeichnung der Tat gewählt!“, stellte Jensen stirnrunzelnd fest.

Benecke nickte. „Dass der Prachtkäfer von allein dorthin gelangt und dann verendet ist, halte ich für definitiv ausgeschlossen. Also bleibt nur diese Möglichkeit.“

„Und ... wozu?“, fragte Anja Salomon kopfschüttelnd.

Benecke zuckte mit den Schultern.

„Vielleicht war der Täter ein Australien-Fan, so wie Sie. Aber ich fange schon wieder an zu denken und das führt nur in die Irre!“

Vom Kopf des Getöteten gab es auch weiterhin keine Spur. Dafür legten Abriebspuren an den Absätzen der Schuhe nahe, dass das Opfer geschleift worden war. „Würde mich nicht überraschen, wenn charakteristische Hämatome unter den Achseln diese Vermutung untermauern“, meinte Benecke dazu.

„Das bringt uns nur leider nicht weiter“, seufzte Jensen.

„Auf jeden Fall ist der Tote nicht nur hier, sondern auch auf einem härteren Untergrund geschleift worden, sonst gäbe es vielleicht Erde an den Füßen, aber nicht solche Spuren an den Schuhen ...“

„Wieder ein Indiz, welches darauf hindeutet, dass der Mann nicht hier starb“, merkte Jensen zu den Schlussfolgerungen Beneckes an.

„Wer hat ihn eigentlich gefunden?“, fragte Benecke.

„Touristen“, mischte sich George ein. „Ich habe mit dem Ehepaar gesprochen. Sie wohnen übrigens auch im Hotel Viktoria, und ich nehme daher an, dass wir ihnen noch das eine oder andere Mal begegnen werden. Herr und Frau Steinmüller. Die wollten eigentlich an einem Krimi-Event oder so etwas in der Art hier auf Rügen teilnehmen und haben dann die Gelegenheit genutzt, sich auch die Dolmen anzusehen.“

*

Als George und Benecke später im Auto saßen und auf dem Weg zurück zum Hafenhotel Viktoria waren, sah sich der Kriminalbiologe die Visitenkarte an, die ihm der leitende Kripo-Beamte gegeben hatte.

Kriminalhauptkommissar Ulf Jensen – so stand es auf der Karte, dazu Telefonnummer und Büroadresse, die natürlich mit dem Polizeipräsidium von Stralsund identisch war. „Sie können mich jederzeit anrufen, falls Ihnen zu der Sache noch etwas einfallen sollte!“, hatte Benecke Jensens Worte noch im Ohr. Er atmete tief durch. Eigentlich war er ja hier auf Rügen, um Urlaub zu machen und nicht, um einem Fall nachzuspüren – mochte der auch noch so spannend und herausfordernd sein.

„Ich nehme an, Sie werden doch weiter an der Sache dran bleiben, oder?“, drang die Stimme von Georg Schmitz plötzlich in Beneckes Gedanken.

„Wie bitte?“

„Na ja, oder können Sie es ertragen, dass ein Täter, der zu einem derart abartigen Verbrechen fähig ist, auch nur eine Minute länger als unbedingt nötig frei herumläuft?“

Benecke machte eine wegwerfende Handbewegung. „Ich muss ja auch ertragen, dass Unschuldige im Knast sitzen, nur weil niemand daran interessiert ist, Geld dafür auszugeben, die wahren Hintergründe eines Verbrechens aufzuklären.“

„Aber der Normalfall ist das ja nun wohl nicht ...“

„Das kommt öfter vor, als Sie glauben, Herr Schmitz!“

„So?“

„Meistens beginnt es mit einer falschen Grundannahme und schwups ist man in einer Sackgasse gelandet. Alle Ermittlungen zielen nur noch in eine Richtung, und eigentlich offensichtliche Spuren und Hinweise werden nicht beachtet, weil sie nicht in das vorgefasste Bild passen!“

„Sie haben aber nicht gerade großes Vertrauen in unser Rechtssystem, Herr Benecke!“, stellte George verwundert fest.

„Gerechtigkeit gibt es nicht“, sagte Benecke voller Überzeugung. „Jedenfalls dann nicht, wenn man kein Geld für Anwälte und Gutachter hat ...“

Benecke sah aus dem Seitenfenster, während George den Wagen über die holprige Pflasterstraße des kleinen Ortes Vilmnitz lenkte. Sie kamen an dem unter hohen Bäumen stehenden Ensemble von Kirche, Pfarrhaus und Friedhof vorbei, wobei der Reporter seinen Begleiter darauf hinwies, dass dies die Begräbniskirche der Fürstenfamilie von Putbus war und man die Sarkophage durch ein rückliegendes Fenster besichtigen konnte.

Als sie den Hafen von Lauterbach erreichten, legte gerade ein Fahrgastschiff an, das Touristen für eine Boddenkreuzfahrt und eine Rundfahrt um die naturbelassene Insel Vilm genutzt hatten. Aus dem ehemaligen Fischerdorf und einstigen Badeort für Putbus hatte sich ein eigenständiger Ferienort mit rentablem Yacht- und Segelhafen entwickelt. Schifffahrt prägte das Schicksal jeder Insel – und das war auf Rügen nicht anders gewesen. Seit die germanischen Rugier während der Völkerwanderung Rügen verlassen und kaum mehr als den Inselnamen hinterlassen hatten, errichteten hier die slawischen Ranen ihr Inselreich, das von Seefahrt, Handel und Piraterie geprägt war. Ähnlich wie bei den Wikingern waren dabei die Grenzen fließend gewesen und böse Zungen behaupteten, dass diese Grenzen bis heute nicht sauber zu ziehen seien. Mit dem Schwert waren die Ranen dann christianisiert und die Insel von Siedlern aus Norddeutschland besiedelt worden. Sprache und Kultur der Ranen gerieten in Vergessenheit, so wie wahrscheinlich zuvor schon der zurückbleibende Teil der Rugier von den Ranen assimiliert worden war.

Benecke hatte sich zum ersten Mal genauer mit der wechselvollen Geschichte der Insel beschäftigt, als es seinerzeit um die Todesursachenbestimmung bei den aufgefundenen Schädeln ging, allerdings war er weit davon entfernt, sich als einen Experten auf diesem Gebiet zu betrachten, wie man es gewiss von manchem lokalen Inselpatrioten sagen konnte.

Denn gleichgültig wie wechselvoll die Herrschaft über die Insel auch immer gewesen sein mochte, ob nun der dänische König, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Schweden, Preußen oder die DDR die Oberhoheit über diesen küstenreichen, arg zerfransten Landflecken in der Ostsee gerade innehatte, so lag es wohl in der Natur einer Insel, dass sich die Einwohner stets etwas sehr Eigenes bewahrten.

Noch einmal sah sich Benecke die Aufnahme des Käfers, den er im Halsstumpf des Toten gefunden hatte, auf seiner Digitalkamera an.

„Was denken Sie?“, fragte George, der Benecke aus den Augenwinkeln beobachtete, nachdem dieser eine Weile nichts gesagt und scheinbar nur vor sich hingegrübelt hatte.

„Also, ausschließen kann man, dass der Käfer auf natürlichem Weg an den Ort kam, an dem ich ihn gefunden habe“, meinte Benecke.

„Weil er aus Australien stammt?“

„Richtig.“

„Dann ist der Mörder ein Australien-Fan.“

„Zumindest könnte er eine wie auch immer geartete Beziehung zu Australien haben. Oder er ist einfach nur ein Käfersammler oder hat eine Käfersammlung geerbt, von der er aus irgendeinem Grund ein seltenes Exemplar auf ungewöhnliche Weise loswerden wollte ...“ Benecke schüttelte den Kopf. „Mein Gehirn käst, das macht mich ganz jeck, aber die Tatsache, dass dieser Käfer da nicht hingehörte, wo ich ihn gefunden habe, bringt uns noch nicht wirklich weiter.“

„Aber vielleicht bringt es uns einen Hinweis auf den Tatort“, schlug George vor. „Ich meine, es scheint ja sehr nahezuliegen, dass die Leiche an einem anderen Ort zu Tode kam.“

„Allerdings!“, bestätigte Benecke.

„Und vielleicht ist dort der Käfer in den Halsstumpf gelangt“, spann George den Faden weiter.

„Sie meinen, dass der Täter vielleicht exotische Käfer in seiner Wohnung hält, so wie ich das mit meinen Fauchschaben tue, die ich bei meinen Veranstaltungen vorführe?“, vergewisserte sich Benecke.

„Genau.“

„Aber beim Transport der Leiche wäre der Käfer herausgefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher“, widersprach Benecke. „Nein, der Mord geschah zwar nicht bei den Ziegensteinen – aber der Käfer wurde definitiv erst dort im Halsstumpf des Opfers platziert.“

Benecke ließ den Blick über den Lauterbacher Hafenvorplatz und die an den Imbisshäuschen vorbeiflanierenden Touristen schweifen. Gelächter klang von dem am Kai liegenden Räucherschiff herüber, an dessen Bug man deutlich die Beschriftung „Berta“ ausmachen konnte.

„Vielleicht bringt es ja was, die Steinmüllers zu befragen ...“

„Die Leute, die die Leiche gefunden haben?“

„Richtig. Ich hoffe nur, dass sie sich im Hotel aufhalten. Aber, ehrlich gesagt, wenn ich eine Leiche gefunden hätte, dann hätte ich jetzt auch nicht gerade große Lust, den Rest des Tages mit der Besichtigung touristischer Highlights zu verbringen.“

„Sie gehen jetzt stillschweigend davon aus, dass ich mich um den Fall kümmere“, stellte Benecke trocken fest.

„Ist das vielleicht eine falsche Voraussetzung?“, fragte George ungerührt.

Benecke antwortete nicht, sondern ließ sich stattdessen nochmal ein paar der anderen Bilder auf dem Kamera-Display anzeigen. Das war zwar zu klein, um wirklich relevante Einzelheiten erkennen zu können, aber manchmal brachte einen allein schon das Sich-in-Erinnerung-Rufen der groben Tatort-Verhältnisse dazu, dass man der Wahrheit ein Stück näher kam.

„Manchmal schadet das Denken eben doch nicht“, fuhr George fort. „In diesem Fall habe ich einfach von mir auf andere geschlossen. Auf Sie nämlich. Sie sind doch genauso fanatisch mit Ihrem Beruf verbunden wie ich. Wenn wir schnell hätten Geld verdienen wollen, wären wir kellnern gegangen, aber stattdessen machen wir beide etwas, das von unserem Privatleben gar nicht zu trennen ist. Und Sie haben doch längst angebissen und Feuer gefangen. Na ja, wie auch immer man das nun ausdrücken will. Und vermutlich grübeln Sie im Moment nur noch darüber nach, wie Sie Ihrer Frau beibringen, dass diese sich bis zur Aufklärung des Falles hier auf Rügen wohl erst mal weitgehend alleine beschäftigen muss!“

Benecke seufzte. George hatte genau ins Schwarze getroffen. Tatsächlich kreisten seine Gedanken schon viel mehr um diesen Fall, als es gut war, wenn man sich mit der Sache eigentlich gar nicht weiter befassen wollte. Aber von diesem kopflosen Kerl auf dem Ziegenstein ging gewissermaßen ein Sog aus, der ihn förmlich zwang, nach der richtigen Lösung zu suchen.

„Na ja, dieser Hauptkommissar Jensen wirkte ja schon ziemlich verzweifelt“, gestand Benecke schief grinsend und auf Zustimmung hoffend.

„Ob Sie aus Mitleid oder fachlichem Interesse an der Sache dranbleiben, spielt gar keine Rolle“, meinte George, „Hauptsache, Sie bleiben dran. Aber ich spreche wohl sowieso zurzeit mit einem Fisch, der längst an der Angel hängt ... Da brauche ich mir nicht mehr den Mund fusselig zu reden.“

Und er schaute den Kriminalbiologen zufrieden an.

2. Kapitel

Als sie ins Hafenhotel Viktoria zurückgekehrt waren, trug Lydia Benecke es einigermaßen mit Fassung, dass ihr Mann beabsichtigte, noch ein paar Dinge in diesem Fall zu klären.

„Ein paar Dinge heißt alles“, meinte sie. „Und zwar restlos alles. Vorher bist du doch nicht zufrieden. Ich kenne dich doch!“

„Nur bis der Kommissar aus Stralsund und seine Mitarbeiter die Sache selbst auf die Reihe bekommen“, schränkte Benecke etwas kleinlaut ein. George hatte sich zwischenzeitlich bei dem Kellner Heiko nach Herrn und Frau Steinmüller erkundigt und wurde nach draußen zum Strandkorb verwiesen. Das Ehepaar trank Bier und versuchte, das schreckliche Geschehen zu verarbeiten.

Natürlich waren die beiden sofort bereit, Fragen zu beantworten und sogar dankbar dafür, dass außer der Polizei noch jemand mit ihnen darüber sprechen wollte. Sie vereinbarten, sich in dem zum Hotel gehörenden Biergarten zu treffen. Das Wetter war gut genug dafür, und das Hotelrestaurant oder die ebenfalls zum Viktoria gehörende Fischerstube konnte man ja auch noch in Beschlag nehmen, wenn sich die alten Ranengötter mal als nicht so großzügig mit dem Sonnenschein erwiesen. George war seit seiner ersten Begegnung mit dem Kriminalbiologen nicht zum Essen gekommen und dachte, dass man bei einem Stück Blaubeerkuchen vielleicht alles etwas lockerer besprechen könnte.

Benecke war der Erste am Treffpunkt.

Seine Frau Lydia hatte einen schönen Tisch ausgesucht, und der Kellner hatte ihm bereits ein Stück des frisch gebackenen Blaubeerkuchens gebracht. Aber der Kriminalbiologe war nur mit halber Aufmerksamkeit beim Kuchen, von dem er wie beiläufig immer wieder ein Stück zu sich nahm. Sein Hauptaugenmerk war auf den Bildschirm seines MacBooks gerichtet. Dieser hatte zwar derzeit seine Macken, aber, um die Bilder vom Leichenfundort genauestens in Augenschein nehmen zu können, war er eben doch besser geeignet als die Digital-Kamera.

Die Steinmüllers kamen nun in den Biergarten und waren zunächst etwas eingeschüchtert, weil sie Benecke aus dem Fernsehen kannten.

„Ja, setzen Sie sich schon mal“, sagte Benecke freundlich. „Der Blaubeerkuchen ist wirklich sehr zu empfehlen!“

George war noch nicht aufgetaucht, denn er hielt noch einen kleinen „Schnack“ mit einer Hotelangestellten.