Zusammenfassung

ZEHN BERICHTE VON DER ALLTAGSFRONT, so der ursprünglich geplante Titel dieser Sammlung, denn die komischen Geschichten um den scheinbar stinknormalen Herbert führen mitten hinein ins pralle Leben: Herbert versucht zu flirten, den Leuchter zu reparieren, nach viel zu vielen Bieren, sein Auto zu finden, und so weiter. Meistens endet das mit einer Bauchlandung, manchmal aber auch mit einem Triumph. Die Titelgeschichte „Der Sieger“ etwa zeigt Herbert als Spitzenmanager vor einer entscheidenden Vorstandssitzung – und nach einer alltäglichen Einzelsitzung; allerdings ist diesmal das Klopapier ausgegangen ...

Lediglich in einer der zehn Satiren hat Herbert Sendepause, und Kuno, der Auftragskiller, kommt mit dem ersten Bericht aus seinem ungewöhnlichen Arbeitsalltag zu Wort. Von Kuno liegen weitere Arbeitsberichte in der Textschmiede des Autors.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

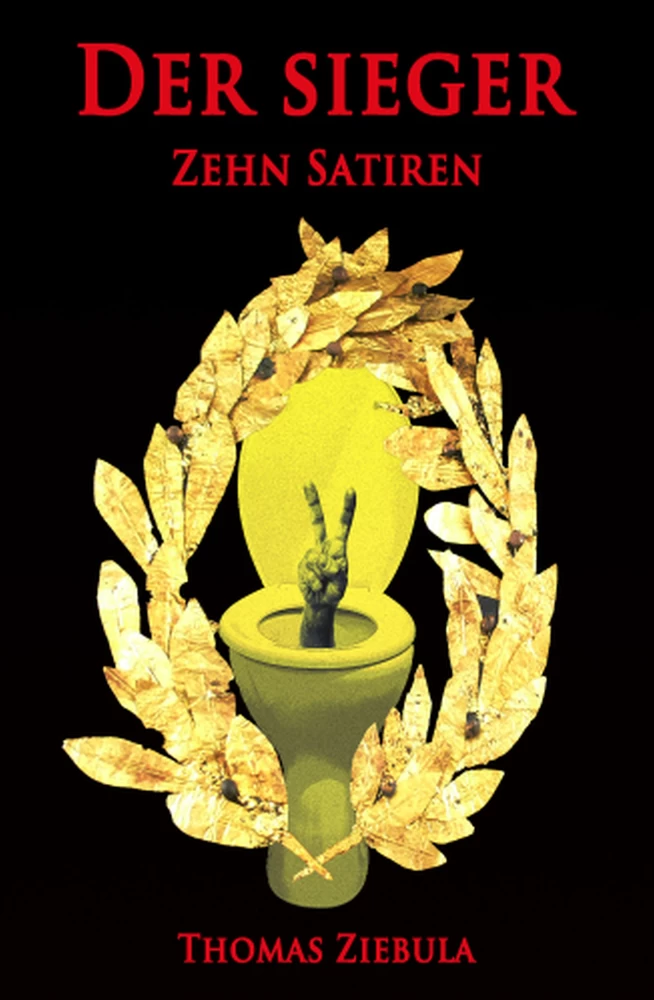

Der Sieger

Zehn Satiren

von Thomas Ziebula

Der Umfang dieses Buchs entspricht 136 Taschenbuchseiten.

ZEHN BERICHTE VON DER ALLTAGSFRONT, so der ursprünglich geplante Titel dieser Sammlung, denn die komischen Geschichten um den scheinbar stinknormalen Herbert führen mitten hinein ins pralle Leben: Herbert versucht zu flirten, den Leuchter zu reparieren, nach viel zu vielen Bieren, sein Auto zu finden, und so weiter. Meistens endet das mit einer Bauchlandung, manchmal aber auch mit einem Triumph. Die Titelgeschichte „Der Sieger“ etwa zeigt Herbert als Spitzenmanager vor einer entscheidenden Vorstandssitzung – und nach einer alltäglichen Einzelsitzung; allerdings ist diesmal das Klopapier ausgegangen ...

Lediglich in einer der zehn Satiren hat Herbert Sendepause, und Kuno, der Auftragskiller, kommt mit dem ersten Bericht aus seinem ungewöhnlichen Arbeitsalltag zu Wort. Von Kuno liegen weitere Arbeitsberichte in der Textschmiede des Autors.

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker

© by Author

© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen

Cover und Layout: Wolfram Becht

mit Fotos von Friedrich-Immanuel Ziebula & Martin Seyfried

Redaktion: Jonathan Ziebula

Für Mike Godyla

Prolog: Einfach nur geklaut

Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Ideen? – mit dieser Frage darf ein Autor in jedem zweiten Interview rechnen. Ach was – in jedem! Schade, dass sie nicht noch öfter gestellt wird, denn ich mag diese Frage. Keine nämlich ist leichter zu beantworten.

Spielen wir das doch einfach mal durch. Frage also: „Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Ideen?“

Antwort: „Ich klaue sie.“

„Bitte?“

„Sie haben schon richtig verstanden: Ich klaue meine Ideen.“

„Diese lebensnahen Figuren, diese vielen grandiosen Bauchlandungen ...?“

„... und die wenigen lachhaften Siege, von denen die folgenden Seiten künden – alles nur geklaut. Richtig.“

„Aber wem denn, um Gottes Willen?“

„Dem Schicksal, wenn Sie unserem Interview einen pathetischen Touch geben wollen. Wenn Sie es trockener mögen: Leuten, die zufällig in seiner Folterkammer landeten.“

„...?“

„Was gucken Sie mich denn so an? Trauen Sie mir etwa zu, an einem lächerlichen Glühbirnenwechsel zu scheitern? Oder einen hoffnungsvollen Flirt in den Sand zu setzen? Oder können Sie sich etwa einen wie mich vorstellen, wie er nach der Sitzung mit heruntergelassenen Hosen vor leerer Klopapierhalterung verzweifelt? Oder paranoid wird vor Eifersucht? Oder im Suff seinen Wagen nicht mehr findet? Jetzt sagen Sie bloß, Ihnen ist dergleichen jemals passiert. Das kann nicht Ihr Ernst sein!“

„Gott bewahre! Natürlich nicht ...! Das heißt, warten Sie ...“

„Na also! Wildfremde Leute erleben solche Sachen, Leute mit denen wir nichts zu schaffen haben. Sie nicht und ich nicht. Zum Glück. Zufällig hört man halt davon, schreibt’s auf, weil man nichts Besseres zu tun hat, und fertig ist die Geschichte.“

„Alles nur geklaut, also, aha.“

„Korrekt. Wobei ich nicht sagen möchte, dass in den folgenden Geschichten die Ähnlichkeit der Figuren mit lebenden Personen unbeabsichtigt oder gar zufällig zustande kommt. Auch wenn meine Hauptfiguren selbstverständlich Lichtjahre weit entfernt sind von meinem Alltag und von Ihrem sowieso – Namen und Adressen haben sie natürlich dennoch ...“

„Sie sprechen von Herbert, nicht wahr? Nach ihm wollte ich Sie als nächstes fragen: Alle Hauptfiguren Ihrer Geschichten heißen komischerweise Herbert. Wieso?“

„Damit es keine Scherereien gibt. Schauen Sie: Niemand soll reale Personen in meinen Figuren wieder erkennen. Da hat einer einen guten Rechtsschutz, und schon hängt mir ein Prozess am Hals. Außerdem ist Herbert so etwas wie mein Adam, verstehen Sie?“

„Nicht wirklich. Gerät diese Namensgleichheit nicht gar zu leicht zur Quelle von Verwechslungen?“

„Na und? Übrigens heißen nicht alle meine Hauptfiguren Herbert. Der Killer gleich in meiner ersten Geschichte heißt Kuno. Ihn einfach wie jeden anderen zu nennen, habe ich mich nicht getraut. Kuno ist ein wenig heikel, wissen Sie? Und nicht ganz ungefährlich.“

„Kuno, der Killer? Sie kennen ihn persönlich?“

„Sonst noch Fragen?“

„Ähm..., nein. Das heißt, vielleicht diese noch: Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Ideen?“

Und so weiter, und so weiter.

Da wir gerade bei Kuno sind: Der ist so was von geklaut, das glauben Sie kaum. Mein Freund Mike Godyla hat Kuno vor Jahren neben einem Sixpack an einer Tankstelle getroffen, ein paar Stunden mit ihm geplaudert, überlebt und ein Lied über ihn geschrieben: Kuno, der Killer.

Mike also ist der Erfinder dieser Figur. Weil ich sie mag, habe ich sie geklaut und ihr, über Mikes Lied hinaus, eine zweite Geschichte geschrieben. Weitere Kuno-Geschichten glühen übrigens bereits in unserer Textschmiede. Wenn Kuno will und wir leben – er ist wirklich ein wenig heikel – wird demnächst ein Buch mit weiteren Berichten aus seinem ungewöhnlichen Berufsalltag erscheinen.

Mehr noch als Kuno schätze ich seinen Schöpfer. Deswegen und weil er witzige Geschichten mag, widme ich Mike dieses Buch.

Thomas Ziebula, Colmurano, August 2013

Ich bin Killer von Beruf

Mein Name ist Kuno. Ich bin Killer von Beruf. Das muss Ihnen reichen. Eine gewisse Zurückhaltung gehört zur Professionalität in unserer Branche.

In den letzten Tagen musste ich im Zusammenhang mit dem Müller-Leipniz-Auftrag empörende Gerüchte über mich zur Kenntnis nehmen; Verleumdungen, die mich wirklich schmerzen. Gegen Lügen gibt es nur ein Mittel: Die Wahrheit. Deswegen will ich erzählen, wie das wirklich gewesen ist mit dem Müller-Leipniz-Auftrag; oder genauer gesagt: Wie das mit dem Jungen gewesen ist.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Ich habe ihm nichts getan.

Möglicherweise gehören auch Sie, was Gott verhüten möge, zu den Menschen, die reißerischen Gerüchten eher Gehör schenken als der schmucklosen Wahrheit. Selbst wenn das auf Sie zutreffen sollte – wie gesagt, ich halte es für wenig wahrscheinlich – bitte ich Sie dennoch, meinen Bericht bis zum Ende zu lesen. Ein wenig Mitgefühl darf ich schon erwarten. Nur weil ich einen ungewöhnlichen Beruf habe, muss man ja nicht gleich jedes Gerücht über mich akzeptieren, oder?

Dazu kommt: Ich will die Sache endlich vergessen. Ich muss endlich wieder jene Unbeschwertheit zurück gewinnen, ohne die auf die Dauer kein Mensch einem erfolgreichen Broterwerb nachgehen kann. Deswegen will ich hiermit all den Verleumdungen die nackte Wahrheit entgegensetzen: Nicht ein Haar habe ich dem Jungen gekrümmt.

Mehr noch: Mich quält sogar mein Gewissen. Wegen Müller-Leipniz? Nein, wegen des Jungen!

Doch der Reihe nach.

Den Auftrag Müller-Leipniz habe ich nur ungern angenommen, das können Sie mir glauben. Der Mann ist querschnittsgelähmt gewesen, und Behinderte erschießen – mal ehrlich ...

Doch einige meiner Kunden sind ernsthaft in Zahlungsrückstand geraten und ich dadurch ernsthaft in Schwierigkeiten: Kinder, Vermieter, Katzenfutter, Kredite, Finanzamt und so weiter. Ich muss Ihnen nichts erzählen, Sie kennen das. Kurz: Mir ist keine Wahl geblieben, ich habe den Auftrag einfach annehmen müssen. Und es ist ja dann auch alles gut gegangen.

Bis auf die Sache mit dem Jungen eben. Üble Geschichte.

Doch eines nach dem anderen. Müller-Leipniz also.

Bei seiner Art der Querschnittslähmung hat es sich um eine Paraplegie gehandelt. Falls ihnen das nichts sagt: Von den Halswirbeln abwärts geht da gar nichts mehr. Das macht die Sache nicht einfacher, weiß Gott nicht; also für Dienstleister meiner Branche. Zum einen schreibt mir ein derart desolater Zustand des Zielobjekts den Arbeitsplatz vor, denn solche Leute pflegen ihr Bett nicht allzu häufig zu verlassen und ihre Wohnung zweimal nicht. Zum anderen erschweren derartige Umstände die Ausspähung eines Zielobjekts ganz erheblich. Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Alltag und die Gewohnheiten eines Mannes auskundschaften, der nur zwischen Bett und Rollstuhl hin und her pendelt. Allenfalls noch mit dem Rollstuhl zwischen Bett und Küche oder Bad. Wie wollen Sie das anstellen?

Verzwickte Angelegenheit, das können Sie mir ruhig glauben. Und am Ende, also wenn es ernst wird, brauchen Sie auch noch einen guten Grund, um in die Wohnung zu gelangen.

Sie merken schon: Das TATORT-Klischee vom Kollegen, der mal eben seine Sachen in der Dachgeschosswohnung gegenüber auspackt und peng, können Sie vergessen. Ein Auftrag in unserer Branche erfordert akribischste Vorbereitung, und das über Tage und Wochen.

Doch ich will Sie nicht mit Einzelheiten langweilen, zumal ja dann auch alles gut gegangen ist wie gesagt, sogar relativ unspektakulär, möchte ich behaupten. Jedenfalls habe ich klären können, was zu klären war. Nur so viel: Ich hab’ herausgefunden, dass sich bei Müller-Leipniz doch noch etwas geregt hat unterhalb der Halswirbelsäule, und dass er einmal die Woche eine Dame bestellte. Telefonisch. Sie verstehen.

Nun muss man in unserer Branche Beziehungen zu den ungewöhnlichsten Dienstleistern pflegen, da gehören die Damen vom horizontalen Gewerbe eher noch zu den alltäglicheren Kontakten. Zwei, drei Anrufe und Müller-Leipniz’ wöchentlicher Damenbesuch steht in meinem Terminkalender. Und damit auch Tag und Stunde seines Ablebens.

Ich lege Bach auf, die „Kunst der Fuge“ in einer alten Orgelversion; Bach kühlt den Kopf herunter, sage ich immer, und bringt Ordnung in die Gedanken.

Danach überprüfe ich das Werkzeug in meinem Geigenkasten, steige in einen leichten Sommeranzug – ein ungewöhnlich warmer Frühlingstag strahlt vor den Fenstern, und ich schwitze doch so leicht bei der Arbeit – und fülle meine Taschen mit all den Dingen, ohne die ich nicht aus dem Haus zu gehen pflege: Deospray, Kaugummi, Phone, Mundharmonika, Kruzifix, Gummibären, Taschenmesser mit Nagelschere, Tabak für die Zigarette danach und natürlich meine Papiere; damit man mich identifizieren kann, falls etwas schief geht.

Es ist kurz vor neun, als ich mich wie immer von meiner Katze verabschieden will. Doch Dorothea zeigt mir die kalte Schulter, weicht meiner zärtlichen Hand aus und huscht ins Schlafzimmer. Dort springt sie vom Bett auf den Schrank, und von dort äugt sie auf mich herunter. Vorwurfsvoll, wie ich meine. Ein wenig böse sogar.

„Muss das sein, Dorothea!“ Ich bin ein wenig ungehalten, ehrlich gesagt. „Jedes Mal das Theater, wenn ich zur Arbeit gehe! Was glauben Sie eigentlich, womit ich Ihr Katzenfutter bezahle, Gnädigste? Mit Goldplomben zufällig auf der Straße gefundener Leichen? Nein, nein, meine Liebe, da ist nichts zu holen mit Zufall, da muss ich mich schon ein wenig anstrengen!“

Dorothea wendet ihren schönen getigerten Pelzschädel ab und schießt ihre herrlichen Raubtieraugen. Als könnte sie meinen Anblick nicht ertragen. „Ach!“ Ich winke ab und verlasse das Schlafzimmer. „Thron doch du auf deinem Schrank!“ Ich schalte Bach ab. „Spiel doch du die Moralapostelin! Ich jedenfalls muss was tun für unser Geld.“

Es ist nicht schön, derart kritisch beäugt zur Arbeit gehen zu müssen; und es ist auch nicht schön, sich am Morgen unter derartigen Dissonanzen zu trennen. Weiß man denn, ob man sich noch einmal wiedersieht? Lebend, meine ich.

Zum Bahnhof nehme ich ein Taxi, versuche zu vergessen, versuche nach vorn zu blicken. Dann in den ICE. Müller-Leipniz wohnt nur zwei Stunden entfernt in einer Stadt im Ruhrgebiet.

Um die Mittagszeit komme ich an, immer noch schönstes Wetter, ich esse eine Kleinigkeit, stehe ja unter keinerlei Zeitdruck: Müller-Leipniz hat seine Dame erst für 15.30 Uhr bestellt – nach Mittagsschlaf und Kaffee und vor dem Abführen – und sie, also die Dame, soll gewissermaßen mein Türöffner sein.

Gegen zwei dann in die Straßenbahn. Ich setze mich in eine freie Bank, lege meinen Werkzeugkasten neben mich auf den Fensterplatz. Und kurz darauf, gleich in der nächsten Station, steigt er ein.

Der Junge.

Seine Mutter schiebt ihn in die Bank, nickt mir freundlich zu, setzt sich, schlägt die Beine übereinander, blättert in einer Illustrierten. Hübsches Mädel: blond, nicht zu dick, nicht zu dünn.

Der Junge dagegen, nun ja. Stumpfer Blick, viel zu fett für sein Alter – höchstens acht, schätze ich – und dann dieser trotzige Zug um den Mund. Unangenehmes Kind. Vor allem stiert es penetrant auf meinen Geigenkasten.

In meiner Anfangszeit habe ich, wie die meisten Kollegen übrigens, einen schwarzen Aktenkoffer mit Überbreite benutzt. Doch so ein Behältnis macht die Leute einfach zu nervös; besonders die Krimigucker und -leser unter meiner Klientel. Die sind ja praktisch groß geworden mit dem Klischee vom schwarzen Aktenkoffer mit Überlänge, ohne den ein Profikiller gar nicht erst das Haus verlässt. Ist doch so. Ein Geigenkasten dagegen – zumal ein brauner und vielfach abgestoßener wie meiner – beruhigt die Leute irgendwie, ja schafft sogar etwas wie Vertrauen, möchte ich meinen.

„Was hast du denn da drin?“ Der Junge zeigt auf meinen Geigenkasten.

Bitte? Habe ich mich verhört? Nein, habe ich nicht. Der Lümmel glotzt mich an, als heiße er James Bond oder Lena Odenthal, zeigt auf meinen vertrauenserweckenden Geigenkasten und will tatsächlich wissen, was da drin ist. Ich glaub’s nicht! Naseweiße Blagen sind eine echte Strafe.

„Ein Gewehr“, sage ich mit vielleicht etwas übertrieben sarkastischem Unterton. „Damit erschieße ich neugierige, kleine Knaben.“

Die blonde Mami lacht kichernd, die Leute in den Sitzbänken um uns herum und im Gang lachen auch; die Bahn ist ziemlich voll geworden inzwischen. „Was soll schon in einem Geigenkasten sein, du dummes Kind!“ Die blonde Mami hat aufgehört zu kichern und nimmt die Frucht ihres Leibes mit verächtlich-zornigen Blicken unter Beschuss. „Eine Geige natürlich!“

Eigentlich müsste der fette Knabe mir jetzt schon leid tun, doch dieser moralisch korrekte Fall tritt nicht ein.

Zu meiner Überraschung zeigt sich der Rotzlümmel keineswegs beleidigt; auch befriedigt ihn die Auskunft seiner Mutter nicht wirklich. Im Gegenteil. „Spielst du mir etwas vor?“, fragt er.

Ziemlich starkes Stück, oder? Ich lasse mir meinen Groll nicht anmerken, sage einfach: „Nein“, und gucke zum S-Bahnfenster hinaus. Die Bahn hält, ein Schwung Mitmenschen steigt zu. Noch vier Stationen.

„Bitte“, sagt der Knabe, und dass dabei weder Trotz noch Gleichgültigkeit aus seinem fetten Gesicht weichen, macht ihn nicht sympathischer, weiß Gott nicht. Ich schaue wieder zum Fenster hinaus. Die Bahn fährt an. „Bitte“, sagt die Leibesfrucht der blonden Mami zum zweiten Mal.

Scharf sauge ich die Luft durch die Nase ein. Für einen Moment spiele ich mit dem Gedanken, vorzeitig auszusteigen und den Rest des Weges zu Müller-Leipniz laufend zu bewältigen; ich stehe ja nicht unter Zeitdruck, wie gesagt. „Ich habe morgen Geburtstag“, erklärt der Knabe.

„Hör zu, mein Junge.“ Wegen seiner hübschen Mami sehe ich mich nun doch zu einer Erklärung genötigt. „Es ist ein sündhaft teures Stück, das hier drinnen ruht.“ Ich lege die linke Hand auf meinen vertrauensstiftenden Geigenkasten. „Es in diesem Gedränge hier auszupacken und dann auch noch zu benutzen, ist mir einfach zu gefährlich. Stell dir vor, die Bahn legt eine Vollbremsung hin! Was glaubst du, was mir im Schadensfall die Versicherung erzählt? ‚Im Gedränge eines öffentlichen Verkehrsmittels das sensible Präzisionsinstrument ausgepackt?’, sagen die. ‚Noch dazu in einem fahrenden? Tut uns leid’, sagen die. Und ich muss sehen, wo ich die Goldplomben für ein neues ..., nein.“ Ich gebe mich sehr energisch, und das scheint mir auch angebracht angesichts dieses hartnäckigen Rotzlümmels. „Außerdem käme es mir angeberisch vor, mein teures Instrument jetzt hier auszupacken. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe, ich habe noch einen anstrengenden Arbeitstag vor mir.“

Der fette Bursche schiebt die Unterlippe vor, mustert mich aus plötzlich sehr schmalen Augen. Für mich ist die Sache erledigt, ich beachte ihn einfach nicht mehr.

„Bitte“, sagt die blonde Mami. „Er hat wirklich morgen Geburtstag.“ Sie neigt den Kopf ein wenig zur Schulter, lächelt irgendwie mädchenhaft, sagt noch einmal „bitte“ und macht einen Kussmund.

Niemand, nehme ich an, muss Ihnen erklären, was mit einem noch so entschlossenen Männerherz geschieht, dessen Besitzer auf diese Weise von einem hübschen, blonden Mädel angeschmachtet wird. „Gern“, sage ich. „Doch ich schlage einen Kompromiss vor.“ Ich greife in die Innentasche meiner Anzugjacke und hole meine Mundharmonika heraus. „Ich spiele auf diesem Instrument hier. Für das Geburtstagskind und für seine reizende Mami.“ Ich verneige mich vor der blonden Mami.

„Danke, Sie sind sehr lieb“, sagte das Mädel, und ich spiele.

Erst einen alten Choral – Großer Gott, wir loben dich. Eine weißhaarige Frau auf der anderen Seite des Ganges kennt den Text und singt mit. Die Leute auf den Sitz- und Stehplätzen um mich herum lächeln dankbar. Am dankbarsten lächelt die blonde Mami. Die Frucht ihres Leibes hingegen verzieht keine Miene.

Nach dem altehrwürdigen Choral stimme ich das Lied vom Tod an. Sie erinnern sich dunkel: Sergio Leone, Claudia Cardinal, Charles Bronson und so weiter; und natürlich der schlimme Henry Fonda. Ein Vater, die Schlinge schon um den Hals, steht auf den Schultern seines etwa achtjährigen Sohnes, der muss die Mundharmonika blasen und wird bald zusammenbrechen.

Grausam, stimmt schon. Ich stelle mir den trotzig lauschenden Rotzlümmel unter den Stiefeln des Todgeweihten vor, versinke in meinem Spiel.

Besonderes Entzücken bereitet mir die blonde Mami: Sie hängt mit verklärtem Blick an mir. Das schmeichelt mir, ich gebe es zu. Um noch hingebungsvoller zu wirken, noch leidenschaftlicher, noch mehr wie ein richtiger Künstler, schließe ich die Augen. In der Bahn herrscht plötzlich Stille; eine geradezu heilige Stille, möchte ich sagen. Nur die klagenden Klänge meines Instruments sind zu hören. So zelebriere ich das Lied vom Tod. Wunderbar.

Wie lange? Ich weiß es nicht, denn ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Doch plötzlich stößt mich ein polterndes und vielstimmiges Krachen aus der Versunkenheit. Ich öffne die Augen: Der verdammte Rotzlümmel hat tatsächlich an meinem Geigenkasten herum gefummelt! Das gute Stück ist vom Sitz gefallen und aufgesprungen, die Einzelteile meines teuren Präzisionsgewehrs rollen und rutschen in alle Richtungen davon.

Und in diesem Augenblick geschieht es zum ersten Mal: Ich wünsche mir den verdammten Blagen nicht nur auf die Schultern seines sicher ganz zu Recht galgenumschlungenen Vaters – ich wünsche ihn mir sogar vor den gezogenen, fachmännisch mit gespanntem Hahn und in Zielposition gehaltenen Revolver Henry Fondas und peng. Ja, das wünsche ich mir in diesem Moment.

Ich gestehe das nur ungern, und im Rückblick bedaure ich es aufrichtig – es ist nicht in Ordnung, Kindern den Tod zu wünschen, nur weil sie ihre Neugier nicht in den Griff bekommen.

Jedenfalls liegen mein Geigenkasten und die Einzelteile meines Präzisionswerkzeugs jetzt auf dem Boden der Straßenbahn, und sofort bricht ein Tumult los: „Was fällt dir ein!“, kreischt Mami, und schon hat der Knabe eine sitzen, das klatscht gewaltig. Geschieht dir recht, du fette Kröte, denke ich, und tauche zwischen den Sitzen ab, um meine Arbeitsmittel zusammenzusuchen. Die blonde Mami will gar nicht mehr aufhören, mit ihrem Blagen zu schimpfen.

Auch die Leute regen sich auf über den ungezogenen Jungen. „Kann ich Ihnen helfen?“ Ein Fahrgast geht neben mir auf die Knie, tastet nach Waffenteilen unter der Sitzbank, ein anderer reicht mir den Carbonkolben meines teuren Stücks, ein dritter das Ersatzmagazin. Nette Leute, diese Ruhries, weiß Gott.

Schnell habe ich mein Arbeitsgerät wieder beieinander. „Dankeschön, danke ...“ Ich bin gerührt und lächle nach allen Seiten. Ob auch alles unbeschädigt ist, will die blonde Mami wissen, zieht den Jungen an den Haaren und schlägt schon wieder zu. Allmählich beißt mich mein Gewissen. Ich bereue bereits, den Knaben in Gedanken fette Kröte genannt zu haben.

Schließlich reicht mir die weißhaarige Dame, die Großer Gott, wir loben dich auswendig kann, noch die Aluminiumschachtel mit den Großkaliberpatronen. „Das ist lieb von Ihnen, gnädige Frau, vielen, vielen Dank!“

Ich ordne die Einzelteile meines Präzisionsgewehrs wieder im Kasten an. Ein guter Freund, Möbelschreiner, hat mir die mit Leder und Samt gefütterten Haltevorrichtungen im Inneren des Geigenkastens installiert. Hervorragende Arbeit. Sorgfältig befestige ich jedes Teil meines wertvollen Instrumentes an Ort und Stelle.

Vielleicht ist das die Gelegenheit, Ihnen ein Geständnis zu machen: Ich bin ein Ordnungsfanatiker – wenn nicht alles in gewohnter Weise gedreht und ausgerichtet an seinem Platz steckt, kann ich mich nicht konzentrieren. Sie ahnen ja nicht, was in solchen Fällen schon alles schief gelaufen ist. Ich fange besser gar nicht erst an zu erzählen.

Jedenfalls hat alles bald wieder seinen Platz in meinem alten, vertrauensstiftenden Geigenkaste, und das ist gut so: andernfalls würde ich womöglich gar nicht gemerkt haben, dass mein Werkzeugsortiment nicht vollständig ist.

„Ist doch etwas kaputt gegangen?“ Die blonde Mami hat gemerkt, dass ich erbleiche und fassungslos eine leere Halterung im Geigenkasten anstarre.

„Das nicht“, sage ich tonlos. „Doch mein Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer fehlt.“ Alle starren jetzt in meinen Geigenkasten, die entsetzte blonde Mami, der schluchzende, sich die brennenden Wangen haltende Junge – er tut mir inzwischen durchaus leid – die weißhaarige Choralsolistin, und die Leute von der Vorderbank; die sind aufgestanden und recken die Hälse.

Die blonde Mami dreht sich nach ihnen um. „Sein Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer fehlt!“, ruft sie.

„Gütiger Himmel!“ Und dann tönt es auch schon von allen Seiten: „Sein Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer ist verschwunden.“ Einige Männer tauchen ab, betasten suchend den Boden unter den Sitzbänken. So können sie sein, die Ruhries, und dafür liebe ich sie.

Charles Bronson junior zeigt schluchzend auf mein unvollständiges Waffenset, will irgendetwas sagen. „Stehe nicht rum hier!“ Schon wieder haut ihm seine blonde Mami eine runter. „Hilf gefälligst beim Suchen!“ Das tut er dann auch; womöglich ist er doch ein ganz brauchbares Kind.

Ein halbes Dutzend Männer kriechen nun im Fußraum zwischen den Bänken herum und suchen mein Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer. Nicht auszudenken, wenn sich das gute Stück nicht mehr finden lässt! Weniger wegen Müller-Leipniz – ich werde den Auftrag ja direkt in seiner Wohnung erledigen, wie gesagt, und das Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer wird das letzte sein, was ich gegen 15.30 Uhr vermissen werde; doch haben Sie eine Vorstellung davon, was so ein Präzisionsgerät kostet? Glauben Sie mir, Sie wollen es lieber nicht wissen.

Ich kürze ab: Alle stehen wieder, gucken mich ratlos an und zucken mit den Schultern. Weg. Spurlos verschwunden. Das macht mich traurig, glauben Sie das?

Der Junge hat nicht mit den Schultern gezuckt, guckt auch nicht ratlos. Er guckt immer noch trotzig. Nein, ich mag ihn nicht. Doch Emotionen sind völlig fehl am Platz in so einer Situation. Ich betrachte ihn also und versuche, seine Gedanken zu erraten. Ich betrachte vor allem seine ausgebeulten Hosentaschen und versuche, deren Inhalt zu erraten.

„Was starren Sie meinen Sohn so an?“ Die bisher so wohltuende Sympathie der blonden Mami schlägt unverhofft in Misstrauen um. „Sie glauben doch nicht etwa, dass er Ihr Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer ...?“ Doch, das glaube ich und offenbar liest die blonde Mami genau das auf meinem Angesicht. Und wieder fängt er sich eine. „Hast du etwa dem Onkel sein Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer eingesteckt?“

Die Leute schütteln die Köpfe über den unerzogenen Lümmel, Geraune erhebt sich und ich fühle mich unendlich traurig. Noch nie hat mich jemand bestohlen. Ich frage mich allmählich, wo ich die Nervenkraft hernehmen soll, den bedauernswerten Müller-Leipniz ...

„Was ist hier los?“ Der Schaffner drängt sich plötzlich durch die Menschentraube, die sich vor unserer Sitzbank gebildet hat. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Bahn angehalten hat.

„Der Spitzbube will das Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer nicht rausrücken!“ Irgendjemand zeigt auf den Rotzlümmel.

„Was für ein Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer?“ Der Schaffner verzieht das Gesicht, als sei von unter Sitzen klebenden Kaugummis die Rede. Oder von Erbrochenem.

„Ein Okularbooster mit Nachtsichtmodul und fokussierbarem High-Power Infrarot LED-Strahler.“ Ich habe mir vorgenommen, die Angelegenheit in größter Sachlichkeit zuende zu bringen. „Ein Präzisionsgerät der Firma Berglöwe. Haben Sie sicher schon einmal im TATORT gesehen.“

„Ach so“, sagt der Schaffner, und dann an den Jungen gewandt. „Gib dem Herrn sofort seinen Okularbooster wieder und dann raus hier!“ Ich höre, wie die Mami tief und scharf einatmet. Weil der Rotzlümmel nicht reagiert, sondern nur rumsteht und mit offenem Mund und großen Augen vor sich hin stiert, geht der Schaffner vor ihm in die Hocke und klopft ihn ab. Von oben bis unten, vorne und hinten; fachmännisch sozusagen.

Diese spezifische polizeiliche Tätigkeit hat er auf jeden Fall schon im TATORT gesehen; das Abtasten nach Waffen stellen sie da tatsächlich ziemlich realistisch dar, wie ich hiermit und gern bestätige.

„Mund auf!“, herrscht der Schaffner den Jungen an und offenbart nun doch, dass er keine Ahnung von Zielfernrohren mit Infrarot-Laserpointer hat. Die blonde Mami aber schreit auf – es sei nun wirklich genug – packt die fette Frucht ihres Leibes und zerrt sie hinter sich her zum nächsten Ausstieg. Die anderen Fahrgäste bringen lautstark ihre Empörung zum Ausdruck, doch niemand hält Mutter und Rotzlümmel auf. Und das ist gut so.

„Geflohen“, sagt der Schaffner. „Dann holen wir eben die Polizei.“ Fragend sieht er mich an.

Ich winke ab. „Nett von Ihnen, doch lassen Sie mal. Ich kenne den Jungen und werde seine Mutter heute noch anrufen.“ Letzteres würde ich wirklich gern tun, ersteres ist natürlich gelogen.

Der Schaffner kehrt zum Fahrerstand zurück, die Leute beruhigen sich nach und nach, ich nehme wieder Platz. Durch das Bahnfenster sehe ich die blonde Mami fünfzig Meter entfernt auf dem Zebrastreifen der Fußgängerampel. Sie schimpft mit ihrem Rotzlümmel, schlägt ihm auf den Scheitel. Und dann geschieht es: Das arme Fleischklößchen reißt sich los, schaukelt auf die andere Straßenseite und über den Radweg – und just rast ein Biker in voller Kampfmontur mit seiner Carbonmaschine heran und fährt den Knaben über den Haufen.

Der Atem stockt mir, Entsetzen lähmt mich.

Meine Schuld. Der arme Junge!

Ich taste nach meinem Kruzifix, schließe die Faust um das Bronzestück, presse sie an die Brust. Die Bahn fährt an. Ich sehe noch, wie der Knabe sich hochstemmt, schreiend und blutend, wie eine Menschenmenge sich um ihn schart. Dann entschwindet die Szene meinem Blickfeld.

Mit meinem vertrauensstiftenden Geigenkasten auf dem Schoß und dem Kruzifix in der Faust sitze ich da und starre ins Leere. Was für ein trauriger Zwischenfall. Welch verhängnisvolle Begegnung ...

Meine Haltestelle. Ich steige aus. Und spiele mit dem Gedanken, umzukehren, die Arbeit für heute zu vergessen, einfach blau zu machen. Doch mein Kontostand fällt mir ein. Und meine Kinder, mein Vermieter, Dorothea, mein Kredit. Sei ein Mann, Kuno! Heul jetzt nicht, sondern tu, was getan werden muss.

Ich mache mich also tapfer auf den Weg. Es bedarf meiner gesammelten Selbstbeherrschung, um meiner aufgewühlten Seele straffe Zügel anzulegen. Weg mit der Trauer, weg mit dem schlechten Gewissen! Ich brauche jetzt einen klaren Kopf.

Die Gummibären! Ich lass endlich das Kruzifix los, taste nach der Tüte, reiße sie auf und stecke mir einige der bunten Klebzuckersäuerlinge zwischen die Zähne. Das beruhigt mich ungemein. Wie immer. Etwas Spezielles wird dem Gummizuckerteig hinzugefügt, irgendein Hormon; noch vor dem Farbstoff, ich schwöre es Ihnen; Gottschalkin vielleicht, jedenfalls bin ich süchtig danach. Schon seit früher Kindheit.

Ein Blick auf die Uhr: Es ist nun schon spät. Und der Abgang meines Zielfernrohrs mit Infrarot-Laserpointer macht die Sache nicht einfacher, doch auch nicht undurchführbar, wie gesagt. Stellen Sie sich nur einmal vor, der Junge hätte mir meinen Schalldämpfer stibitzt.

Endlich stehe ich vor dem Haus des Zielobjekts, also an Müller-Leipniz’ Adresse. Die Gummibärentüte ist leer. Ich studiere die Klingelschilder. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren, immer sehe ich den armen Jungen vor mir, wie er sich die Wange hält, wie er schluchzt, wie der verdammte Biker ihn rammt. Der Teufel soll ihn holen!

Weg mit den schlimmen Gedanken, ich brauche einen kühlen Kopf, eine ruhige Hand. Nichts darf daneben gehen, das bin ich meinem guten Ruf schuldig. Kuno erledigt jeden Auftrag sauber, zuverlässig und professionell – so spricht man in der Branche über mich, und das soll so bleiben.

Also rein ins Haus und hoch zu Müller-Leipniz; es nützt ja alles nichts. Ich hoffe, der Mann hat eine schöne letzte Lebensstunde verbracht. Ich erreiche das Zielstockwerk, eine Frau reißt die Wohnungstür auf. „Sind Sie der Arzt?“ Ich kann mein Glück kaum fassen und nicke. „Schnell, kommen Sie!“

Sie winkt mich hinter sich her, ich folge ihr durch einen Flur in ein Schlafzimmer und dort an ein hohes Pflegebett mit einem Rollstuhl davor. Ein nackter Mann liegt auf dem Bett und starrt aus blicklosen Augen zur Decke, wo – von einem vertikal neben dem Bett befestigen Beamer projiziert – nackte Menschen sich auf einem Bett wälzen. Ein Pornofilm.

Ich habe mir Müller-Leipniz irgendwie anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Weniger sympathisch und deutlich jünger. Vielleicht auch nicht ganz so dick. Er ist tot. Herzinfarkt wahrscheinlich. Diesmal hat er es wohl übertrieben mit dem wöchentlichen Damenbesuch.

Das mag an der Dame selbst gelegen haben: Die steht am Fußende des Bettes, ringt die Hände und starrt aus nassen Augen auf den Toten. Doch, diese Dame kommt auch mir entschieden aufregend vor.

Später erfahre ich, dass sie bereits zum zweiten Mal in dieser Woche bei Müller-Leipniz arbeitet. Ich habe also recht gehabt mit meiner Vermutung: Er hat übertrieben, der Bedauernswerte. Selbst schuld also; und zugleich doch gut zu verstehen.

„Ich bin zufällig vorbei gekommen“, erkläre ich dem Notarzt, der kurz darauf ins Zimmer stürmt. Der zuckt mit den Schultern, guckt zum Pornofilm hinauf und stellt den Totenschein aus.

Ich verlasse das Haus und gehe zu Fuß zum Bahnhof. In einem türkischen Imbiss bestelle ich mir einen Tee und drehe mir meine Feierabend-Zigarette. Irgendwie will sie mir heute nicht schmecken. Kein Wunder: Habe ich sie mir denn ehrlich verdient?

Später, zu Hause dann, der eigentliche Schock. Ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen schildern soll.

Auf dem Sofa liegt Dorothea. Sie würdigt mich natürlich keines Blickes; das kenne ich schon von solchen Feierabenden. „Herzinfarkt“, sage ich. „Ich kann nichts dafür. Diesmal wirklich nicht.“

Um sie gnädig zu stimmen, greife ich nicht in den Karton mit den Leckerlis, lass auch die Whiskasbüchse im Schrank und fülle ihren Napf mit dem frischen Kalbshackfleisch, das ich ihr mitgebracht habe. „Der arme Kerl hat einfach überstrapaziert, was sich da noch regte unterhalb seiner Halswirbelsäule.“ Dorothea springt von der Couch und macht sich über das Kalbfleisch her. „Aber was geht das meinen Auftraggeber an ...“

Während ich Dorothea gegenüber diesen naheliegenden Gedanken äußere, drehe ich mich um und schaue zur Couch: Exakt dort, wo sich eben noch Lady Dorothea ausgestreckt hat, liegt mein Zielfernrohr mit Infrarot-Laserpointer.

„Lieber Gott, verzeihe mir“, seufze ich.

Das Gerät muss heute Morgen beim Packen meines Werkzeugkoffers vom Tisch gerollt sein. Ich betrachte Dorothea, die sich uneingeschränkter Fleischeslust hingibt. Hat das Miststück nicht heute Morgen schon an exakt dieser Stelle der Couch gelegen?

Gleichgültig. Ich kann es eh nicht mehr ungeschehen machen. Fassungslos schüttele ich den Kopf. „Verzeih mir, lieber Gott ...“

Ich habe dem Jungen unrecht getan. Schlimmer noch: Durch meine Schuld ist der Ärmste ins Rennrad gelaufen. Himmel, er hätte tot sein können!

Tränen kommen mir. Ich lass mich auf die Couch fallen, verberge mein Gesicht in den Händen und weine hemmungslos.

Am nächsten Tag nehme ich mir vor, die Nummer von Charles Bronson Juniors blonder Mami herauszufinden; ich muss meine Schuld wieder gut machen, irgendwie. Das Telefon klingelt, ein neuer Auftrag. Ich vertröste den Anrufer. An Arbeit ist in diesem Zustand gar nicht zu denken.

Drei Tage später höre ich, was in der Branche gemunkelt wird: Ich hätte den Jungen vor den Biker gestoßen, heißt es, stellen Sie sich das vor. Manche behaupten sogar, ich hätte den Biker dafür bezahlt, dass er das Fleischklößchen ausschaltet. Was für ein Unsinn! Und rufschädigend obendrein.

Spätestens jetzt werden Sie die Ausführlichkeit meines Berichtes verstehen: Ich bin mir die Wahrheit einfach schuldig. Und Ihnen auch – es könnte ja sein, dass Sie eines nicht mehr fernen Tages mit dem Gedanken spielen werden, meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Und dann sollen Sie wissen, mit wem Sie sich einlassen.

Ich schwöre Ihnen also: Ich habe den Jungen nicht angerührt. Im Gegenteil: Ein Geburtstagsständchen habe ich ihm gespielt.

Desweiteren schwöre ich Ihnen: Ich habe den Biker nicht engagiert. Keine Ahnung, wer dieser rücksichtslose Kerl gewesen ist.

Und ich schwöre Ihnen drittens: Alles hat sich genau so abgespielt, wie ich es aufgeschrieben habe. Das beeidige ich hiermit feierlich und unterzeichne mit meinem guten Namen: Kuno, der Killer.

Rosen

Gitti bringt die beiden Kleinen ins Bett. Endlich. Herbert reibt die feuchten Hände an der Hose ab, schielt auf die Uhr: Viertel nach acht – eine halbe Stunde noch bis zum Fußballspiel. Gott, ist er aufgeregt!

Gitti liest den Kindern noch eine Geschichte vor. Tolle Mutter, wirklich wahr, und Geschichten sind ja auch so was von wichtig! Hoffentlich hat sie eine kurze ausgesucht. Champions-League-Viertelfinale, der BVB spielt. Steht überhaupt genug Bier im Kühlschrank?

Es klingelt. „Ich geh schon.“ Gitti rauscht an ihm vorbei.

Schon fertig, die Geschichte? Famose Frau. Sie öffnet die Tür, ein junger Kerl mit hornförmig gegeltem Haar steht davor. Der Babysitter, endlich. Noch fünfundzwanzig Minuten bis zum Fußballspiel. Was heißt hier Fußballspiel: Champions-League-Viertelfinale! „Für so ein Spiel bezahle ich einen Babysitter“, hat Herbert erklärt. „Aus eigener Kasse.“

Gitti gibt dem Babysitter Anweisungen, das dauert. Was haben sie denn jetzt wieder zu quatschen? Herbert schaltet schon mal den Fernseher ein. Die Kinder rufen nach dem Babysitter, wollen noch eine Geschichte hören. Herbert hat nichts dagegen.

Gitti will gehen, endlich. Sie umarmt ihn, haucht ihm ein Küsschen auf die Wange. „Bis nachher, Schatz. Denk an die Mülltonne. Und trink nicht so viel Bier.“

„Klar doch, und komm nicht so spät.“ Herbert öffnet ihr die Tür und denkt: Komm bitte erst nach dem Elfmeterschießen.

Sie geht die Treppe hinunter, er winkt ihr hinterher. Endlich verschwindet sie aus seinem Blickfeld. Die Tür schließen, schnell, und hinein ins Wohnzimmer. Schon nach halb neun – das Vorprogramm läuft längst. Der Kahn und die Müller-Hohenstein quatschen noch. Champions-League-Viertelfinale, wie gesagt, und zwar das Rückspiel. Der BVB hat alle Chancen aufs Halbfinale.

Der Müll! Herbert klatscht sich an die Stirn. Die Mülltonne muss ja noch raus! Die Müllabfuhr kommt in aller Herrgottsfrühe, und nach dem Spiel noch nach unten? Nein.

Also aufstehen, zur Wohnungstür sprinten und die Treppe hinunter. Herbert hastet zur Garage. Nanu, wo ist denn die Tonne? Steht schon vor der Hofeinfahrt. Wahrscheinlich der neue Mieter. Famoser Kerl!

Herbert springt die Treppen hoch, stürmt in die Wohnung. Der Babysitter hockt schon in Gittis Arbeitszimmer und brütet über seiner Examensarbeit. Jurastudent, letztes Semester, prächtiger Bursche. Dreißig Euro zahlt Herbert ihm für diesen Abend. Dreißig Euro – das ist gar nichts, wenn man dafür in Ruhe Fußball gucken kann.

Herbert nickt ihm zu und geht in die Küche, um schon mal das Geld zu holen; vielleicht wird es ja Verlängerung geben und der Jurist in spe muss um 23 Uhr gehen. Auf dem Küchentisch steht ein Blumenstrauß.

Herbert bezahlt den jungen Mann, plaudert ein paar Takte mit ihm und schließt dann die Tür zum Arbeitszimmer. Endlich allein.

Ein Blick auf die Uhr: Das Fußballspiel müsste schon angefangen haben! So, jetzt aber in Ruhe gucken, wie der BVB sich schlägt. Her mit der Fernbedienung, lauter machen. Es steht noch 0:0. Gottseidank!

Herbert will sich setzen. Halt – noch einen Blick ins Kinderzimmer. Hat Gitti ihm extra eingeschärft. Der Babysitter vergisst manchmal, die Kleinen richtig zuzudecken. Und jetzt, wo sie doch so lange krank waren ...

Wohin ist Gitti überhaupt gegangen heute Abend? Ach ja – ihr Chef hat die ganze Belegschaft zum Essen eingeladen. Will sein zehnjähriges Dienstjubiläum feiern. Famoser Chef. Und Gitti ein tolles Eheweib, wirklich wahr; seit wann kauft sie eigentlich unter der Woche Blumen?

Die beiden Kleinen schlafen selig. Die schwere Bronchitis scheint endlich vorüber zu sein. Hat ja auch lang genug gedauert: Zwei Wochen. Aber der Kinderarzt hat es in den Griff gekriegt. Ganz famoser Kerl übrigens, der Kinderarzt.

Herbert lässt sich in den Sessel fallen. Endlich. Der BVB macht mächtig Druck auf das gegnerische Tor. Im Büro hat er einen Kasten Bier gewettet, der Herbert, auf den Sieg von Schwarz-Gelb. Halt – das Bier! Herbert rennt in die Küche und reißt den Kühlschrank auf. Sein Blick streift flüchtig den Strauß auf dem Tisch. Es sind Rosen.

Er sitzt noch keine fünf Minuten, als der BVB die erste Torchance vergeigt. Rosen? Dann ein rascher Konter der gegnerischen Mannschaft. Sind es nicht sogar rote Rosen? Nur durch ein Foul kann der Innenverteidiger den Angriff stoppen. Ein Spieler liegt am Boden und krümmt sich.

Woher, zum Teufel, stammen die verdammten Rosen?

Herbert steht auf, läuft zurück in die Küche und betrachtet die Blumen. Lange. Es bleibt dabei: Sieben langstielige, dunkelrote Rosen. Und an der Vase lehnt ein verschlossenes Couvert. Herbert nimmt es hoch und liest: Der liebsten Frau der Welt.

Wie im Nebel schleicht er zurück ins Wohnzimmer. Der verletzte Spieler wird gerade vom Platz getragen. Der liebsten Frau der Welt ...

Wahrscheinlich ein Scherz. Oder Gittis Vater? Natürlich, der hat doch manchmal solche peinlichen Anwandlungen!

Warum zum Teufel gibt es jetzt einen Elfmeter? Wer zum Teufel schenkt meiner Frau rote Rosen? Meiner Frau ...

Der Elfmeter wird verwandelt, es steht 1:0. 1:0? Für wen eigentlich? Zurück in die Küche. So ein Rosenstrauß taucht doch nicht einfach aus dem Nichts auf!

Herbert hält das Couvert gegen das Licht. Wahrscheinlich der neue Mieter. Dieser linke Hund! Hat sich eingeschmeichelt mit seiner Scheißfreundlichkeit!

Herbert geht zurück ins Wohnzimmer. Ist der nicht arbeitslos? Was geht hier eigentlich vor, während ich meinen Schweiß opfere, damit wir existieren können. Und mein Blut. Verdutzt sieht er sich im dunklen Raum um. Was will ich denn im Kinderzimmer!? Leise schließt er wieder die Tür.

Der Kinderarzt, natürlich! Deswegen rennt sie also seit Wochen zu ihm. So schlimm war das bisschen Husten doch gar nicht. Von wegen Bronchitis – dieser hinterlistige Mistkerl!

Herbert sinkt in seinen Sessel. Er ist tief erschüttert. Niemals hätte er dem Kinderarzt so etwas zu getraut! Und Gitti ...? Er schüttelt den Kopf, atmet tief durch. Es steht 2:0. Dass Gitti zu solcher Hinterlist imstande ist, nach so vielen Jahren ...

Wer spielt da überhaupt? Herbert fährt sich seufzend durchs Haar.

Plötzlich strafft sich sein Körper. Dienstjubiläum! Ha! Er springt auf. "Dass ich nicht lache!" Wieder in die Küche. Der Chef! Natürlich! Wie lange das wohl schon geht? Seit acht Jahren arbeitet Gitti beim ihm! Acht Jahre, und ich bin der letzte, der es erfährt ...!

Herbert starrt das Couvert an. Ungeheuerlich! Jetzt sitzen sie in einem dieser schnieken Restaurants, die unsereins sich nicht leisten kann, sitzen, essen, trinken und turteln! Oder in einem Hotelzimmer ... "Während ich hier einsam und allein die Kinder hüte!"

Der Babysitter öffnet die Tür, äugt aus dem Arbeitszimmer. „Alles in Ordnung?“

„Alles bestens.“ Herbert kramt einen Topf aus dem Schrank.

„Wie steht’s?“ Aus seinem Phone auf Gittis Schreibtisch hustet ein Kind. Irgendeine App vermutlich. „Noch null-null?“

„Ja, null-null oder so.“ Herbert stellt Wasser auf den Herd. Mit heißem Dampf müsste sich der verdammte Brief doch öffnen lassen!

„Ist wirklich alles in Ordnung?“